| 西方見聞録...マルコ |

Mung akipenda(もし神が望むのなら) - 2007年03月23日(金)

スワヒリ語で実現の可能性が見通せないことを語るとき「Mung Akipenda(神がそれを望むのなら)」という慣用句を付け加えることがあります。たとえば遠い国へ帰国する友人に「また会いたいね」といわれたりしたときに返す言葉として適していると思われます。

さて、本日わたくしなぜか、 清水寺にまいりました〜。そんでここでケニア時代の友達と会うことになったのでした。今日会うのはこの日記でもたびたび登場しているOさんの長女Cさんと長男Eさんでした。

今日しか会える日がないのですが今日は二人は京都観光の日。京都から帰ってきてから奈良で会おうか?といわれたのですが「いや京都に行く。午後3時ごろどこに居る?」ときくと「えーっとどこだかわからないけどとにかく寺」と言う答えだったので「じゃあ2時半ころ電話するから、そのときどこに向かってるか教えてよ。そんでその目的地の寺で会おうよ」というなんか楽しい待ち合わせ計画を立てました。

こういう運任せの計画は『絶対あわなきゃ!』と思うとストレスなので心の中で「Mung akipenda」と唱えると気が楽になります。会えたらラッキーもしあえなかったら京都観光して帰ってこよう、って。

で、結局清水寺で会えたのですが、いや〜14年ぶりの再会ですがみんな大人になったねえええ。ひげ生えてるよ>Eさん(マルコがケニアであったときは10歳くらいの子どもだった)

待ち合わせ時間にCさんとEさんとEさんの彼女は少し遅れたんだけど3人とも「遅くなってごめんね!」と盛んに謝る。Cさんは長いロンドン暮らしでEさんも長い日本暮らしで「Mung akipenda」のココロを忘れてるな。でも、あえて本当にうれしかった神様に感謝します。

ところで清水さん、盛んですね〜すごい人がたくさん居ます。法隆寺よりずっと盛ってます。とにかく外国からのお客さんが多い。西洋風の顔ばかりでなく、中国、インド、それからタイ系の言葉がたくさん聞かれたように思います。わたしは待ち時間に中国方面からのカップルとアラブ系の青年と日本の卒業旅行?なお姉さんたちに「シャッター押してください〜」と頼まれました。

こんなに混んでるところで14年ぶりの友達と再会しようなんていい度胸です。アジア系のマルコは圧倒的にアジア系の多い観光客の中で埋没してますから必死でCさんとEさんを探しました。2人ともケニア人なので、ココではまあマイノリティなので何とか発見できました。14年前わたしがマイノリティで2人がマジョリティだったので、いつも2人のほうでわたしを見つけてくれて声をかけてくれたっけな。今度はわたしが見つけてあげる番だと思いました。14年前、外国人だったマルコに優しくしてくれてありがとう。

...

アイデンティティ - 2007年03月16日(金)

自転車の前の補助座席におKさんを乗せてちゃりちゃり早春の斑鳩を走っているとおKさんが「わたしこどもじゃないのよ」と妙にはっきり宣言なさいます。

早いな〜このごろの子は4歳でもう子どもじゃないのか。

「じゃあKちゃんは大人なの?」

ときいてみると

「大人じゃあないんだよ」

と、こっちも否定します。、、はて。大人でも子どもでもなければアドレッセンスとか「うんとしゅとらうむ」とか難しいことを言うつもりか?

「じゃあ、Kちゃんはなんなの?」

ときいてみると

「Kちゃんは郵便ポストなのよ」

と、小鼻膨らませて高々と宣言。

、、、ふーん、そうですか。そんな存在の母になれるとはこれは光栄。

...

「テヘランでロリータを読む」を読む - 2007年03月14日(水)

mixiに書いたレビューの再録です。向こうを読んだ方はごめんなすって。

冒頭2枚の写真の描写がある。1枚は黒いコートとスカーフのイスラム女性の定められた服装の著者とその教え子たちの写真。もう一枚はコートとスカーフを脱ぎ去った彼らの写真。黒衣の下にオレンジのぴちぴちのTシャツとジーンズとブーツを彼女らがつけていたなんてぜんぜん想像できなかった。

そんなふうに私たちが知らなかったというか黒衣のイメージでしか捉えていなかったイラン女性たちがそのベールの下の姿を自らの声で「こうなってるんです」と表現した書。

イラン女性たちが1960年代は欧米とほとんど変わらない自由な状況にあったのがイスラム革命後どんどんと自由を奪われていく様子を当事者の目から描く。

それもただ嘆くのでも怒るのでもなくさまざまな文学作品にその思いを仮託して読者に投げてくる。これは響く。

ロリータでは犯罪者ハンバートが12歳のロリータに自らのゆがんだ少女像を押し付ける姿にイスラム指導者たちがあるべきイスラム女性像を女たちに押し付ける姿を重ね、ギャッツビーでは夢はかなったとたんに陳腐化し腐敗するという作品のテーマをイスラム革命が成し遂げられた瞬間から腐敗し堕落していく姿に重ねる。

自由がどんどん制限されていく中、日常に流されながらも、デモに参加し体制に否を叫ぶ若い女性大学教員の著者がどのようにその自由の剥奪と折り合いまた折り合えなかったかが刻々と語られる。

また教え子の女子大生の射殺のシーンではその遠い国の黒衣の女子大生が『ギャツビー』を読んで討論したということに、つまりわたしたちと同じ文学をともに分かち合ったということに『遠い国の話』ではなく『同時代を生きた同世代の悲劇』として激しくわたしたちを揺さぶる。

作中、著者は繰り返し「優れた文学」の持つ力を説く。

「優れた文学によって呼び起こされる共感力・想像力が多様で複雑で多面的な人間存在を共感的に理解することを助け、白と黒で世の中を分けるような単純な見方を戒める」

「優れた文学の核心には共感がある。他者の苦痛に気づかないことこそ、最大の罪。見ないということはその存在を否定すること」

共感力と想像力の欠如による単純な世界観が生む争い。今わたしたちの生きる現実にも切実に迫ってくる問題だと感じた。

...

いい夢ばっかりじゃないけど悪い夢ばかりでもない 結 - 2007年03月13日(火)

あーどうもどうも。なんか熱くなっていろいろ語りましたが、何で熱くなったのかちょっと説明しずらいのですが、最後にまとめとこうと思います。

まずビクトリア湖の魚が全部ナイルパーチに食われちゃうって感じの単純な生態系観の部分がなんか最初っから引っかかってたのでした。最大水深84M,平均水深40Mある湖で魚がすみわけしないで、全部でっかい魚に食われるかな? 水深7メートルの霞ヶ浦じゃあるまいし。

でもまあナイルパーチが小魚を全部食っちゃうというのは欧米日の先進国という巨大な消費魚がアフリカの中小魚を食い荒らしているということへのメタファーとして描かれたのかな? あんまり実際の湖の生態環境には重きが置かれてないのでしょうかね。一切データ的なものは出てきませんでしたよね。

湖の生態系の話としてもグローバリズムの生態系の話としてもやや乱暴な単純化されすぎた図式という気がします。

湖の生態系の話として捉えた場合、乱獲で確かに漁獲量は落ちてるけどそれはナイルパーチだけのせいではなくて、輸出用に採りすぎてたり、周囲の環境問題も絡んだもっと複雑な問題のはずだと思うんですわ。地元ムワンザのTV局が『湖の死』という環境ドキュメンタリーを制作してたっていいます。わたしゃこの地元のTV 局製作のドキュメンタリーを見たいな。

このムワンザのTV局製作のドキュメンタリーの話や細かい漁獲量の話はココで見つけました。

→こんなんとかこんなん

で、こういう意見を読んだからってこともあると思うんだけど、やっぱり欧米のアフリカ観(惨めで悲しいなすすべもないアフリカ)が色濃く投影された作品だな〜って気がしました。もちろんアフリカには戦争地域もあり、そのせいで本当に惨めでなすすべもない地域もあるだろうけどタンザニアがそうかって言うと、ちがうんじゃないの?って気がするんですね。

アジアを語るときアジアと言ってもさまざまな地域や国があるのと同じようにアフリカも多様です。でもアフリカを語るときはなんかすごくみんな乱暴に飢餓と内戦の「アフリカ」でまとめるな〜という気がします。で、それはやっぱり絶対的な情報量が足りないからだと思うんです。かろうじて人の耳目を引く飢餓と内戦は伝わることもあるけど普通のアフリカの日常の情報ってあんまり伝わらない。で、やっと伝わったアフリカの日常が「ダーウィンの悪夢」で『なすすべもない感』が濃厚なことに私はきっと失望したんだと思うんですわ。

MIXIのほうでアイラグちゃんが<http://mixi.jp/view_diary.pl?id=349545384&owner_id=1932891>な風にタンザニア政府の抗議に反対しているけど『多様な見方が確保されてる状況』ではじめていえることだと思うんですね>「ドキュメンタリーの数だけある世界」。すまんアイラグこんな紹介の仕方で。MIXI はMIXIにログインしてからでないとページが見えないのでご注意。

(言論の自由に配慮してたけどやっぱり黙ってられなくなった吉田昌夫先生のコメントなんかをご紹介)

メジャーに流通しているアフリカ情報の中でどれだけ「悲しくてなすすべもないアフリカ」以外の情報が流れてるかって言うとすごく少ないのですわ。メジャーに受け入れられるアフリカは常に悲しくなすすべもない。つまり人々が欲している情報が、人々が見たいアフリカがそういうアフリカなんだろうなと思うのです。メジャーな作品が今後たくさんアフリカを背景として使うそうです>(松本仁一ワールドくりっく 朝日新聞3月8日掲載)で、それらの映画の世界観の中で能動的に動き回るのは常にデカプリオだったり、レイフ・ファインズだったり白い人々で、アフリカ人たちは背景としてあるいはステレオタイプ化された役どころを粛々と演じるんだろうなとおもうと「客体としてのアフリカの再生産」に胸が痛みます。

またダーウィンの悪夢について島津さんがここで言ってるみたいに、普通のタンザニア人が出てこないな〜というのもマルコも共通して抱いた感想です。売春婦さんもストリートチルドレンもエイズの問題も確かに広く見られ、対処していかなければならない問題だけど、それ以外のマジョリティーである普通に学校に通う少年少女やエイズに罹患してない農村女性や職業婦人は一切出てこない。

またこの映画の後、映画に出演したタンザニアの人々がものすごくバッシングされたと聞いてマルコはやはり『隠し撮り』というドキュメンタリーの手法に強く疑問を感じるのです。それが強者に向けられたときは何らかの打開策として役立つか?とは思うけどこの映画に出てくる夜警(アスカリ)なんて絶対的なグローバルに弱者な人々にそれをする意味があるのかな?アスカリが「戦争にならないかな〜、兵隊やってたころは人なんかたくさん殺したよ」って語るんですが、あれ絶対なんつうのかな、夜、男同士でやる与太話って言うかほら話ですわ。うちの上司もよく宴会で与太ってました。『公務員の給料なんて俺にとっちゃビール代にもなりゃしねえ』って。

そういうアスカリの与太話をまるでアフリカ人は普通に戦争したがってる的に切り取ってくるんですから、このドキュメンタリー作者のアフリカに対するこういう世界観を色濃く反映していると思います。この写真、掲示板のほうでいとなんも不快感を示していましたが、映画のポスターとして普通に使われました。どういう場面かというと湖のほとりで魚のアラを調理していたストリートチルドレンたちがアラを取り合ってけんかになってアラをとられないように必死になってる場面からとってきたんですよね。

この映画後アスカリもアスカリを映画監督に紹介した人もみんな解雇されたそうです。唯一映画に映った学校に行っている子どもであるアスカリの息子は今学校に行けているのであろうかと考えると切なくなります。

ダーウィンの悪夢はわかりやすく(すぎるくらいに)いろんな問題を提起した点は評価します。見た人はこれをきっかけにもっと多様なアフリカを独自に探してほしいと思います。この「ドキュメンタリー」はやっぱり話題性のためにもっともセンセーショナルな部分をつないで編集されているということを前提に。

...

ラストラン - 2007年03月12日(月)

えーっと我が家が「車を廃車にする宣言」をしてからずいぶんたちますが、やっと宣言どおり廃車にしました。まあ川崎ナンバーだったり、バッテリーがあがっちゃってて一歩も動かすことが出来ない状態だったりで、ちょっと面倒で(川崎ナンバーであることは実際手続きをとってみると思ったよりぜんぜん面倒じゃなかった)あったのでここ1年半ほどぜんぜん乗らないのに保険料と自動車税を払い続けてきたんですが、この年度末にやっと重い腰を上げて、1号さん友人のAちゃんママの知り合いの中古車屋サンで廃車手続きをとれる手筈を整えました。この日3000円でバッテリー買ってきて、あがっちゃってるバッテリーを交換して橿原にある中古車屋サンまで車を運転していって廃車代行をお願いしてきました。ほんとにこの1年半、車を動かしたのって引越しのとき旧宅から新宅に移動させただけだったな〜。そのときは近所の人にバッテリーをつながせてもらったっけ。

マルコはもともと走り屋で車の好きな人なんだけど、関西大都市圏に電車もしっかり通じている斑鳩で車持っててもあんまり意味ないし、子どもが夜中に緊急の喘息発作を起こしても、近所のタツタタクシーが24時間で営業しているので心配要らないし、ゴア君も二酸化炭素はやばいっていうし、あめでおさんは相変わらず車が嫌いだしってことでこれからしばらく車なしの人生を送ることにしました。おKさんが自転車の自立を果たしたら自転車ももう少しバージョンアップして自転車人生をちょっこし充実させようかな。

でもドライブは好きだから浮いた車検代や税金分、保険料分(ざっと計算して年間15万円)で時々レンタカー借りてピクニックは行きたいなと思います。あと雨が降ったら保育園からタクシー呼んでバビューンって帰っちゃうのも心置きなく出来そうですわ。年間予算15万あれば。

んでこの日ラストランだったわけですが、あめでおさんにも大学休んでもらって二人で橿原までラストドライブしました。あめでおさんの誕生日でもあったので車の手続き後、近鉄で奈良まで出て、2人でちょっと贅沢目の遅いランチして本屋に行って帰ってきました。

ちなみにこの夜マルコのパソコンもラストランをしました。これはなんつうか意図せざる結果だったので呆然でございましたが。

新しい春を迎えるにあたっていろいろと環境が変わりつつあるマルコの身辺なのでした。

...

命の格差 番外編 エルモロの村で - 2007年03月11日(日)

これから書くのは『ナイロビの蜂』で出てきたトルカナ湖の岸辺に住むエルモロ族の村で経験したこと。

ケニアの北西部スーダンとエチオピアの国境にある砂漠の中の塩湖、トルカナ湖。その湖岸のエルモロ族が暮らすその村の人々は、トルカナ族みたくにいろいろと伝統的文化慣習を保持していて、ビーズじゃらじゃらの民族衣装にお饅頭型のわらのおうちに住んで、トルカナ湖で漁労したり、ヤギの放牧をして暮らしていた。

マルコは休暇を取って観光客としてその村に行った。活動中の協力隊の友人が一緒に10人くらい行ったかな? 泊まってたヨーロッパ風のホテルで「先住民の村を訪ねてみませんか?」みたいなチラシがあってそれで申し込んで出かけたのだ。

ボートに乗ってトルカナ湖を渡り、その村の近くに上陸して木の囲いの中のその村に入った。「入村料」としてカメラ1台250シリング、ビデオカメラ1台500シリングのお金が請求された。こんなローカルな地域ではかなり法外なお金だが、でもまあ近代化されてない先住民の村に入れる機会ってあまりないので、おとなしくお金を払って中に入った。割と珍しいことなんだが、子どもはみんな礼儀正しく外国人を見ても冷静で、積極的に話しかけてくる子どももいなかった。

村の中を見て回ってると村の中央の広場の木陰にやっぱり伝統的だが少し大きめの小屋があった。中を見せてもらうと簡単な黒板にむかって就学前の子どもが20名近く座り、若いエルモロの女性がばっちり民族衣装姿で子どもたちに算数を教えていた。黒板の脇に時間割がしっかり書かれていて「英語、スワヒリ語、算数、音楽 伝統舞踊」などの教科が曜日ごとに書かれていた。案内をしてくれてた村の人に「ここは学校ですか?」と聞くと「正規のものではないんですが、学校に行く前の子どもたちに簡単な就学前教育をしています。あそこで教えているのはここ出身で中等学校を終えたので帰ってきてもらった女性ですが、彼女に頭の良い子、勉強に向いている子を選んでもらって、村の予算で遠方にある公立の学校(ケニアの学校は公立も寄宿舎付のボーディングスクールであることが多い)に頭の良い子だけ送ります。村のお金で学んだ子どもは出来るだけえらくなってもらって村や地域の発展に貢献してもらっています。選ばれなければ、村に残って漁をして村を支えます。」とのこと。

「村の予算ってどうやって獲得するのですか?」ときくと彼は笑って「さっきあなたたちが払ったでしょう?ここを訪れる観光客が出すカメラやビデオカメラの持ち込み料が子どもたちの学費になるんですよ」。

子どもたちは名前を聞くとみんなフランシスとかエリザベスとか洗礼名を持っていて毎週日曜巨大なトルカナ湖の対岸からトラックが迎えに来て村中みんな連れて対岸の教会に運んでくれるんだって。

自らの伝統的な生活様式を武器にしてグローバリズム時代と果敢に向き合う村の話。まあちょっと見ただけで詳しくはわからないんだけど、先住民の村って外から見るのと中から見るのとずいぶん違うなって思った。2年くらい住み込んで深く話を聞くともっと違うんだろうけど。

...

いろいろとしみじみ - 2007年03月06日(火)

オフ日ということで某畑関西関係者の皆さんと心斎橋でランチしてそのあと美術館行ってオランダ人インターンにして畏友Akikoさんの弟子のアネミケちゃんの英語美術解説を聞きながら常設展を見て、そんでこのこの特別展をみてそのあと蛮勇じゃなくて板友のさるとるさんやトモタローさんとがははと語り合い、帰ってきました。

ランチ前、マルコが偏愛しているといううわさのKさん(ランチメンバーの一人ね)と他人から「こうだとステレオタイプ化されていろんな感情を押し付けられること」について少しお話を聞いたりしたりしました。

美術館ではアネミケちゃんの名前をアケミネちゃんと覚えてしまって、そういや私も昔、外国で「マルコ」という名前なのに[マコル」と覚えられてしまったことなどをしみじみと思い出したりしました。アネミケちゃんよ、ホームシックもあろうが、異国での経験はその後のあなたの人生に大変大きな影響を与えるのでぜひがんばってほしいものである。とこんなところで日本語で呼びかけても仕方ないのであるが。

そんでさるとるさんやトモタローさんとすごく話し合って腹の皮がよじれるほど笑った後、心斎橋の地下鉄から帰ってきました。

心斎橋のしけてる地下街「クリスタ長堀」はマルコにとって関西着地の場所でございます。関東から移転してきて0歳児のおKとともに過ごしてたので、ぜんぜん自由が利かなかったあの日々、やっとひねり出すように作った時間で専門学校の就職試験を受けてはじめて一人でしみじみ食事した喫茶店の前を通った。詳しくはここ

なんか喫茶店(4年前の喫茶店はつぶれて、代替わりしてましたが)にむかって「見てみてこれが私の友達だよ」と心でつぶやいてしまったよ。4年前あそこにすわってひとりわしわしとサンドイッチをおなかに詰め込んだときは、まさかこんな風に未来の私が友と笑いながらこのまえを通ることになるなんて想像もできないくらいに、孤独で居場所がなかったな、なんて思いながら。

まあそんなわけでいろいろとしみじみ。

...

ひな祭りの白鳥 - 2007年03月03日(土)

雛祭りなんで雛人形を出しました。

2児も意味不明のコスプレをして雛祭りを寿いでいる様子。

今年の雛人形を出したのは先週の日曜2月25日。あの日のことは忘れもしません。

以下 2月25日の回想日記。今年最初のビックウェーブな原稿の締め切り前、14時間のことでした。あと14時間で締め切りでしたが結論の筋が何となく美しくなくて、再構築中の日曜の午前、あめでおさんは年中行事的御用事でご不在でした。午後からは1号さんのお友達のなんかの発表会を観に町の公会堂みたいなところに行くことになっておりました。私はその友人の発表会見学を「睡眠時間」に当てようと決意し、午前中は原稿に向かうべく、子どもらに「お母ちゃんは仕事部屋にいるから、2人でDS(ゲーム機)で遊んでて」と申し渡し、DS様に子守りをお願いして午前10時〜12時まで原稿を書きに勤しんでたのでした。

しかし30分もしないうちに2児は2階のマルコ仕事部屋にやってきました。

「おかあちゃん、DSの電池きれちゃったから充電中なの〜」

マルコのコメカミの血管が2、3本切れそうでしたが、そこは育児中の母。育児中の母の基本姿勢は白鳥でございます。水面下で足はバタバタしてても顔は平静で「そう、じゃあお雛様でも出そうか」とニッコリ微笑んで出したのがこのお雛様でした。

まああなんとかその午後お友達の発表会で鼾かいて眠るなんてすごいこともして、寝不足も解消したので、その夜帰宅したあめでおさんに2児の寝かしつけから何からお願いして、原稿と戯れ何とか原稿締め切りに十時間ほど遅れましたが、それなりに納得の行く結論部にリフォームされた原稿は旅立っていきました。やれやれ。

まあ、あれから一週間。お雛祭りの本番の今日、あめでおさんがちらし寿司なんかつくってくれたので食べました。ちらし寿司ってちらし寿司のモトから作るんだと思ってたマルコですがあめでおさんはにんじんもしいたけもそれぞれ別々にだしから煮込んで海老まで別に煮てつくってくれたので驚愕しました。はああ、偉いねえ。あんたの水面下はどうなってんだ、と時々思います。

そんで最後はお雛様ケーキでケーキ鍋をしました。ケーキ鍋とは何か。知らない人はこちら。

...

1月はいく2月は逃げる - 2007年03月02日(金)

なんか、、

どうしたマルコ、、って感じの日記が続いています。お察しのとおり論文ができて少しハイなんですがちょっとアフリカに関して(というか『ダーウィンの悪夢』に関して)ハートに火がついちゃうやり取りが某閉鎖空間であったのでなんかものすごくたくさんいいろいろ書いちゃいました。引かないで〜。

でもハイなので未来日記は続きます。

マルコが台所でご飯作ってると背後であめでおさんと1号が会話している。

1「おとうちゃん、1月はいく、2月は逃げる、じゃあ3月は?」

あ「3月は去るのじゃ」

1「ふ〜ん。じゃあ4月は?」

あ「、、、、4月は、、、鹿じゃ」

1「え?そうなの。じゃあ5月は」

あ「ごりらじゃ」

1「え?ぜんぶあるの?6月は?」

あ「ろくろっくびじゃ」

1「、、、、(少し疑う)7月は?」

あ「七面鳥じゃ」

1「8月は?」

あ「蜂じゃ」

1「9月は?」

あ「九官鳥じゃ」

1「10月は?」

あ「、、、柔道じゃ」

1「11月は?」

あ「、、、、、、、、、、十一面観音じゃ」

1「12月は?」

あ「、、、、、、、十二単じゃ」

あめでおさんも1号さんも辛抱づよいな〜。わたしとおKだったら絶対途中で違う話題に行ってます。

あ〜遊んでないで次の仕事しよ。

...

いい夢ばっかりでもないけど悪い夢ばかりでもない④今そこにある危機エイズ - 2007年03月01日(木)

エイズはもう13年前のあの時点で多くのアフリカの国々で未曾有うの危機として捉えられていました。で。家族計画の知識普及と並んでエイズ知識の普及はかなり地方部まで進んでいたと思います。十分ではもちろんなかったけど。

チュカのマラヤさんの自助グループが30%HIVウィルス陽性といっていましたが、確かなデータは当時なかったのですが、普通の妊産婦さんで20%という数字を聞いたことがあります。そう確かに国を挙げて取り組むべき悲劇としてエイズはそこにありました。

マルコが着任していた人口局だけでなく、森林省も農業省も社会事業省もプロテスタント系の教会・病院・学校もとにかくエイズを止めよう。コンドームをしよう。と本当に必死だったのを覚えています。なのでダーウィンの悪夢で「コンドームも罪」とカトリックの教会関係者が言いきり、それをまるでアフリカの一般的意見のように取り上げた映像作家には非常に大きな憤りを感じました。カトリックの本当に地方部の原理主義者みたいな人に確かに論戦を挑まれたこともあります。生殖は神の技で避妊具で調節すべきじゃないって。でもすごい一部です。13年前すでに過去の遺物みたいに村の人に言われていました。その教会関係者。カトリックの教会関係者も多くは片目つぶって、かなり協力してくれました。地方部の村々でエイズや家族計画の情報サービス普及をするCHW (Community Health Worker)さんや CBD(Community Based Distributor)さん相手のソーシャルワークスキルアップのセミナーをカトリックの施設が毎年安くで使わせてくれてたのを覚えています。

(ちなみにケニアの場合人口の約45%がプロテスタントでした。カトリックはそれより少ない40%代前半で、残りがイスラム教徒でした。)

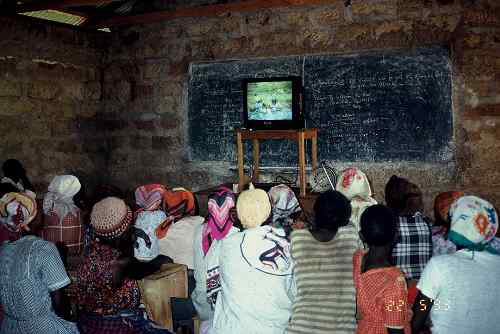

マルコはいろんな仕事をしたけど一番働いたのってエイズ知識と家族計画知識普及のためのビデオ上映会付セミナーの農村部での開催でした。たしか2年間で延べ6万人の観客にを動員したと記憶しています。

上映会のたびに村のCHWやCBDを紹介して「この人のところにいくとコンドームやピルを分けてもらえるからね。カウンセリングもしてくれるからね」と伝えました。CHWやCBDは村の高学歴者(中学を出た人)が病院にリクルートされて勤める有償ボランティアで、農業と兼業でやればまあやっていけるくらいの収入にもなるし村で尊敬も集めるのでわりと賢い村の娘たちや時々おにいさんが勤めていました。みんなとっても熱心でした、エイズとの闘いに。

踊ってうたうCBDさんワイシャツ姿の方ですな。メソディスト系の病院のCBDの棟梁でした。

またメルー県には3つの大病院があったんですがケニアの場合交通事情があんまりよろしくないので、各郡にディスペンサリー(診療所)がおかれ、さらにその奥には毎月1回移動診療車が各村を巡回してOutreach Clinicを開催します。その村のCBDやCHWは「あした村の公会堂に診療車が来るからナースに相談があったら行こうね〜。あなたそろそろ次のピルの時期だけどこのごろ血圧高いからナースに相談しよう。」とかって一軒一軒に触れて回っていました。

ダーウィンの悪夢でエイズにかかった村の女の人をたずねる場面があってその女の人を紹介するタンザニア人男性が居たけどわたしその人を見て「お、CBDだな」と思いました。取材とか学術調査があると村への案内はいつもCBDが担っていたので。わたしも着任したばかりのころはよくあっちこっちの村にCBDの案内で連れて行ってもらったな。

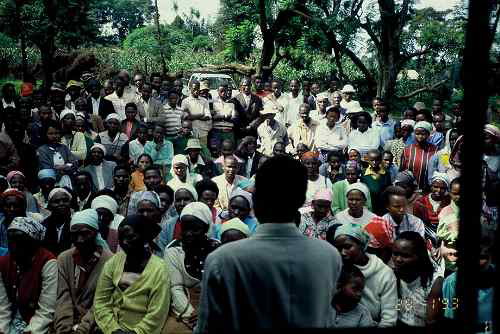

えーっとこのひとはエイズキャリアの牧師さん。自らの経験やエイズ予防法を村で語ってもらいました。すごい演説が上手でいつも大人気。

ここではデンマーク系のボランティアさんと一緒にお仕事。このヒトとマルコはよく喧嘩しました。

以下は地方のディスペンサリーの風景。

で、みんながんばってたけどでもHIVキャリアはすごく多いのは事実なんです。でいまはキャリアでも薬でかなり発病が抑えられると聞きます。マルコのころはキャリア=未来にがない、だったので、詳しくないのですが発病を抑えるインターフェロンやカクテル療法はどれくらい今後アフリカの地方部で普及できるのかそこがものすごく大きな鍵だと思うのです。ナイロビの蜂で治験の話が取り上げられていたけど安く薬を作り、『特許料』とか言わずに安く薬を配布するのはこれから本当に大切になると思います。ODAの無償支援でこれはかなり大々的にやってほしいと思います。

そのためなら税金は払うし、NGOへの支援も惜しみたくない。たくさんアフリカの魚や資源を経済格差利用してこんなに安く使ってるんだから、こんなに自助努力している人々を経済格差を利用して支援するのってすごく普通のコトだと思います。

...

|