| 2004年07月27日(火) |

出穂(しゅっすい)さかん |

平年よりかなり早く梅雨明けしてしまったあとは、北陸の集中豪雨とは一線を画すように、滋賀は連日の酷暑が続いています。

稲のほうも1週間から10日ほど早く生育が進んでいるようで、あちこちの田んぼで稲の穂が出て、稲の花が咲いています。

本日、奈良漬粕を長浜の取引先に納品にいったところ、木之本から長浜にかけての田園地帯も出穂がさかんで、田んぼによっては穂の色がほのかに黄色味を帯びているところもあり、お盆明けから収穫なんて田んぼがけっこうありそうな感じです。

こりゃあ、案外秋の来るのも早いかもしれませんなあ。

| 2004年07月19日(月) |

ディティール(detail/細部)に神は宿る |

きのうから家族サービスで東京に滞在しています。

このあいだお仕事で上京したばかりなのですが、豚児たちと(サソリ座でA型の)奥様のたっての御希望ですから仕方ありません。

きのうは東京ドームで巨人ヤクルト戦を観戦。阿部慎之介のサヨナラホームランを目前で見る幸せに恵まれました。

今日は「三鷹の森ジブリ美術館」です。井の頭公園の中にあって、美術館そのものがトトロなどの映画にでてくるような楽しいデザインになっています。

整然とした順路があるわけではなく、あちらこちらをきょろきょろと探しながら展示物を見ていく楽しさと、「あれっ、なんだこれは!」と思わせるセンス オブ ワンダー(sense of wonder)の世界が満ちています。

猫バスが走っているところを、コマ取りにした立体模型を何体も造り、ストロボを使って立体アニメーションにした装置は出色で、ずいぶん長い時間ながめていました。

「風の谷のナウシカ」のオープニングで出てきた絵巻風のシーンは、ノルマンの大絵巻(バイユーのタピストリー/横浜帆船模型同好会のHPより)を本歌取りしたものだと思っていたのですが、宮崎さんの参考図書のコーナーにこの大絵巻の図録があったのでやはりなるほどと合点がいった次第。

さらに、こうした展示物は言うにおよばず、館内のあらゆるものに神経がいきとどいています。

たとえば、館内の窓ガラスは単なる現代の板ガラスではなく、昔のような厚さにムラがあって外が少し歪んで見える、一味違ったガラスになっていて、いたるところにジブリの映画の1シーンがステンドグラスに仕立てられています。

消火栓(消防関係の法律で設置を義務づけられている)でさえ、あのどこにでも見られる無機質なものではなく、消防士のヘルメットのミニチュアやら手斧がさりげなく飾られていて、それだけで一見の価値があります。

ジブリ美術館の旗もよく考えてあり、「3羽の鷹(三鷹)」と「猪(井の頭公園からきたものか?)」「木の下にたたずむトトロ(ジブリの象徴)」が、西洋の紋章風にレイアウトされたもので、作者に西洋の紋章の知識がないと造れないものです。

展示しているものだけではなく、館内になにげなく置いてあるさまざまなものに宮崎駿さんの創作者としての意思を感じてしまうすばらしい美術館でした。

まさに「ディティールに神は宿る」と言うべきでしょう。

鮒寿しの老舗「魚治」の御当主が、58歳という若さで急死されました

滋賀県で鮒寿しといえば「魚治」とまで言わせるその名声もさることながら、故遠藤周作先生が愛された料亭「湖里庵(こりあん)」を立ち上げられ、日本全国から美食家がおいでになるほどの名料亭に育て上げた、料理人としての資質と経営手腕を兼ね備えた方でした。

ほろよいの蔵が、直接消費者さんに対して積極的にDMなどを出すようになったのも、魚治さんのやり方を大いに参考にさせていただいたからです。

中元や歳暮のピーク時期になると、集荷に来た宅急便が1時間近くもお店の前に止まっているのを横目で見て、うちもあれ位出したいものだと密かに思ったものです(今では弊社も年に数回くらいは30分程度止まってもらえるようになりましたが、まだまだ後塵を拝しています)。

いつもお店の調理場に立って仕事をしておられたので、ゆっくり話す機会があんまりなかったのですが、たまたま弊社においでになった時には、京阪神や首都圏の百貨店で、鮒寿しや湖魚の佃煮を販売しておられる経験をふまえ、鋭い意見を聞くことが何度かありました。

おりしも海津では商店街の活性化と町並み保存を目的に、商工会を中心にプロジェクトが立ち上がろうといた矢先の訃報。中核となって活躍すべき方が突然いなくなった痛手は非常に大きいものがあります。

魚治のHPはココ

湖里庵のHPはココ

今日は、西新橋の日本酒造組合に出向き「日本青年清酒協議会(日清協)」のきき酒大会と会議に出席です。

10数年つとめた、滋賀県の需要開発委員長をやっとこ辞められたと思ったら、滋賀県青年清酒協議会(県清協)」の代表幹事なるものがまわってきました。

今回は中央会が進めている需要開発事業について、全国で活躍している若手蔵元さんがパネラーになり、いかに清酒の需要を振興していくべきかの討論が展開されました。

しかし、さすが中央にでてきている若手蔵元はちがいます。「やる気」「アイデア」「実行力」「情報分析力」などすばらしいものをお持ちでした。

このパネルディスカッションを聞けただけでも東京に来た意味がありました。こういう若手が中央会を活性化していけば、組合活動もいい方向に向かっていくのではないかと心強く思った次第です。

しかしながら、つまるところは自分たちの蔵は、自分たちの力で盛り立てていくことが一番大切なことで、全国の各蔵がそれぞれの前向きの行動を起こしてはじめて、各蔵の非力なベクトルが積み重なって、全国的に大きな潮流になるのだと思うのです。

えっ、それよりきき酒はどうだったかって?

はずかしながら11種類のお酒のマッチングで、4点的中でした。これでは他人様にえらそうなことは言えませんですねえ。

午前10時すぎ東京駅着。久しぶりのお江戸はカンカン照りです。

新宿でちょっと時間調整のため、京王デパートの酒売り場へ、すみっこのほうに酒売り場があるのですが、やはり入り口付近には本格焼酎がずらりとならび、相変わらず焼酎ブーム健在といったところです。

電車を乗り換え多摩市の酒販店さんへ、こちらとは2年ほど前に取引がはじまり、「辛口純米生原酒」を現在扱ってもらっています。

生酒の大好きな酒屋さんなので、今年の「雪花」と「花嵐」の生原酒をサンプルとして持参しました。

つぎは、京浜東北線大森駅ちかくの酒屋さんへ、こちらは1年ほど前に開業されたお店で、ビールは扱わず、泡盛と地酒、オーストラリアワインのみに特化した品揃えで、とくに清酒に関しては、ほぼすべてが720ml詰と思い切った販売方法をとっておいでです。

ホームページも立ち上げられ、酒類の通信販売免許も取得されたとのことで、地道ながら着々と経営をしておられるふうにお見受けしました。

3軒目の江東区の酒屋さんに寄ったあと、お茶の水のビジネスホテルにチェックイン、夜は弊社のお酒を取り寄せでお使いになっている料理屋さんで食事です。

ここの御店主は、滋賀県に旅行においでになったときに弊社のお酒をお知りになり、とくにやや辛口系で味のしっかりしたタイプ(秋なら「ひやおろし」現在は「辛口純米(火入れ)」を御使用です。

3年ぶりくらいの訪問で、お商売のことや景気のこと、うちの酒造りのことなどお喋りしてきました。

ホテルに帰ったらなんと11時すぎ、服をぬいでそのまま寝入ってしまいました。

| 2004年07月12日(月) |

出稼ぎにいってきます |

あんまり酒が売れないので、明日から2日ばかり東京へ出稼ぎに行ってきます。

今日は、寒い思いをして溜まっている蔵元直送を片付けたり、25日のイベントで酒を売るための「観光用臨時酒販免許」を今津税務署に申請に行ったり、農協さん向けのパンフを作ったりして、大車輪で仕事を片付けました。

臨時免許などは、たった1日酒を売るために、①申請書、②申請する場所の図面、③イベント主催者の出店許可書、④安売りはしないという誓約書、⑤酒類販売管理者の任命(解任)届、⑥販売価格予定表、なんと6枚の書類を準備しなくてはならないから大変です。

まだ少し仕事が残っているのですが、そろそろ限界になりましたので早朝にまわします。

東京のお話は次回お楽しみに。

| 2004年07月10日(土) |

ただいまシベリアにて作業中 |

中元の発送が本格化してきました。

うちは生酒のラベル張りや、梱包、発送作業をプレハブ冷蔵庫の中(設定温度0度)でやっています。

社員さんにやってもらうこともありますが、この作業は、ほとんどほろよいの仕事になっています。

よく冷えた生酒のボトルを庫外に出すと、あっというまに結露してしまい、ラベルを張るどころではないのでやむを得ないのですが、30度を越す夏の日差しの中から冷蔵庫にはいって1時間も作業していると、けっこうこたえます。

去年までは気にならなかったのですが、今年は体の節々がけっこうしなだるい感じがします。歳のせいでしょうかねえ。

どんどん発送をこなさないと、7月の売上が去年の実績をクリアできません。当分はだましだまし頑張りましょうか。

↑ピックランド産ブルーベリー。

7月25日の日曜に「マキノピックランド美果食(みかく)まつり」なるイベントがあり、地元特産品販売コーナーも設置するとの事で、打ち合わせにピックランドに行ってきました。

JR湖西線開通30周年の記念イベントだそうで、2000人を超えるお客さんがいらっしゃるそうです。

ピックランドの支配人さんと打ち合わせをしたあと、施設内をうろうろしているとピックランド産のブルーベリーが販売されていました。

1パック650円と少々お高いのですが、スーパーで売っているのにくらべると比較にならないほど大粒です。摘み取り体験もでき、収穫期間も長く、まだまだ摘み取り可能だそうで、一度は話の種においでになるといいと思います。

25日は「みぞれ酒」と生酒の販売を予定していますので、当日おいでの際は、ぜひお立ちよりください。

取引先から電話があって、弊社が納めた酒粕が柔らかいとクレームがついたそうです。

昔のように、精米歩合70%で普通酒ばかりを造っていた時は、けっこうしまった奈良漬粕ができたのですが、今は精米歩合55%とか50%の純米酒や純米吟醸を多く造るので、どうしてもゆるめの粕になってしまいます。

従来の普通酒の粕が「味噌」くらいの硬さだとすれば、「吟醸粕」はカスタードクリームくらいの柔らかさです。

吟醸粕だから香りはいいし、甘味もあっていい奈良漬ができるはずなのですが、普通粕になれたユーザーさんにとっては、はじめてで面食らってしまうのでしょう。

販売する方がもう少し説明していただければ、消費者さんを納得させれれるのでしょうが、いかんせん「販売」ではなく「並べる」だけの商売をしている人にとってみれば、説明することすらめんどくさいのでしょうなあ。

| 2004年07月07日(水) |

酒が売れずに粕が出る |

↑出荷しごろになったタンク内の奈良漬粕

7月にはいり、DMを送った先から中元の発送がちらりほらりと舞い込みはじめましたが、酒販店さんからのお酒の注文はあいかわらず低調です。

ただ奈良漬粕の注文だけは結構あり、一店で4kg詰300個なんて予約をいただいているところもあり袋詰作業に追われています(お酒で一升ビン300本なんて注文は、ここ数年いただいたことがないのにねえ)。

酒粕のことを知らない方が案外いらしゃいますので、きょうは簡単に御説明いたしましょうか。

冬場の仕込み期、お酒のモロミを絞り機で絞りますと酒と酒粕に分離されます。

酒粕は絞り機の濾布(ろふ)に板状にへばりついていますので、これをヘラでかきおとし、適当な大きさに切って袋詰したものが「板粕(いたがす)」というもので、乳白色でパサパサした手触りをしています。これが粕汁の材料として使われるわけです。

お酒を絞るたびに出来る板粕を粕タンクにどんどん入れていき、上から人が踏み込んである程度圧縮し、夏までそのまま貯蔵しておくと、甘味と旨みが増し、黄土色をしたペースト状のいわゆる「奈良漬粕」ができあがります(「踏み込み粕」という場合もあります)。

板粕の中には、お酒の発酵に利用した「液化酵素」や「糖化酵素」が失活せずに残っており、お酒にならなかったお米由来の「デンプン質」もたくさんありますから、春から夏へ気温が上昇していくと酵素活性が増して、デンプン質が溶けていきパサパサした状態からペースト状に変化し、旨みと甘味がでてくるわけです。

塩漬けして水分を抜いた、キュウリやウリといった夏野菜を奈良漬粕につけこむと塩分が粕に移行し、逆に粕のエキス分や甘味が野菜に移って、美味しい奈良漬が出来上がります(土用丑の日に、うなぎ丼をかきこみながら、おいしい奈良漬をポリポリかじるのはたまりませんですなあ)。

ほろよいの地域では、兼業とはいえ農家がけっこうあって、これから夏野菜がどんどん取れてきますので、奈良漬粕の需要が昔からけっこうあります。

最近では大手酒造メーカーがパック酒のような経済酒をたくさん作られますので、昔のような酒粕が十分に供給されなくなっています(お米をなるだけ酒に変えようという考え方で発酵させますので、出てくるのは文字通りの「カス」としかいいようのない代物)。

ごく普通に、昔からの酒造りをしているだけなのに「美味しい酒粕ですなあ」と誉めていただくのは、なんとも面はゆいものです。

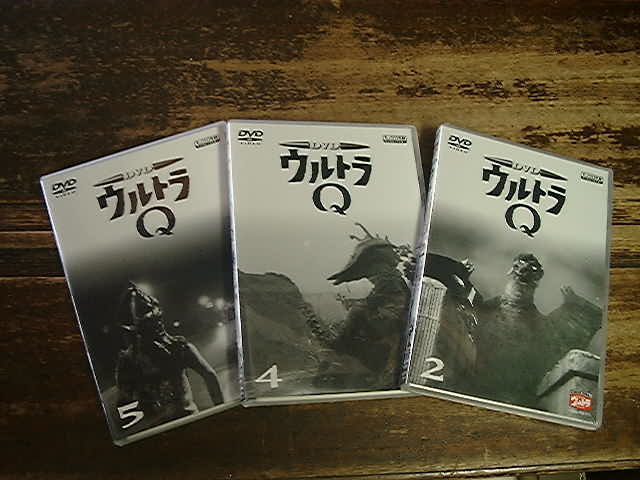

↑第5巻の表紙を飾っているのが、本日のお題「ケムール人」です。

「ウルトラQ」という番組を御存知でしょうか。ほろよいが小学生2年生くらいのころ(昭和40年代はじめ)、TBSで放送されていた特撮番組です。

「ウルトラマン」による「怪獣ブーム」の先駆けになった記念碑的な番組で、ほろよいの少年期の記憶に色濃く影を落としています。

ガラモンや海底原人ラゴン、バルンガ、ペギラなんてえ怪獣を、両親の背中に隠れながら「恐いもの見たさ」でこわごわ見ていたものです。

中でも「ケムール人」は怖かった。あの異形の怪宇宙人は、ほろよいの中に「トラウマ」を残し、夜道でもしや遭遇しないかとビビリながら歩いた記憶があります(昔は街燈もあんまり明るくなくて、今に比べると夜の闇はけっこう深かったですからねえ)。

というわけで、ウルトラQのDVDをアマゾンで買っちゃいました。

お久しぶりのケムール人はなにやら滑稽で、なんでこんなものが怖かったのだろうと不思議なくらい。まるで30年以上会わなかった初恋の彼女に突然再会したような感覚です。思い出は、思い出としてそのままにしておいたほうがよかったのかもしれません。

小3の息子にみせてやったら「フフン」と鼻で笑って、向こうへ行ってしまいました。ったく近頃の子供ときたら映像的な刺激には、慣れっこになっているのでしょうなあ。

こどもたちにせがまれて蛍狩りにいってきました。

この間30匹ほどつかまえたことに味を占めて、家族みんなで出かけました。

蛍の季節としては最後のほうなので、小型のヘイケボタルばかりでしたが、先日たくさんいたところに車を止め、ハザードランプを点滅させますとけっこう田んぼやら、川すそから小さな光がわいて出てきます。

ハザードランプの点滅を仲間と思うのか、暗がりのままでホタルを待つよりずっと効果的にホタルがあらわれてきます。

たっぷり1時間半ほど蛍を楽しんで帰ってきました。

| 2004年07月01日(木) |

彦根城下のプレミアムかき氷 |

午後から彦根にでむき、夏の新しい展開に向けて取引先と打ち合わせをしてきました。

お店の名前は「さわ泉(せん)」さんといって、もともと多賀大社の門前町で和菓子屋さんをしておられたのですが、今の御店主になってから彦根城下の「いろは松」にお店を移され、観光客のみなさんに自慢の和菓子を販売しておられます。

ほろよいとは、新近江商人塾という勉強会で御一緒して以来、お付き合いがはじまったのですが、7年ほど前一般小売酒販免許を取得され、地酒の販売もはじめられ、弊社は「さわいずみ」というPBラベルのお酒を納品しています。

本業の和菓子については「自分の子供に、自信を持って食べさせられるお菓子を作る」ことをモットーとしておられ、すべて手作りを貫かれており、今では外注がほとんどになっている「あんこ」も自分で作っておいでです。

夏にはこれまた自家製の蜜を使った「かき氷」を販売されているのですが、これまた美味で、縁日で売っているような食べたら舌が紫になったり、青くなったりするチャチな代物とは次元がちがいます。

辛党の私でも、いきなり2杯目をお代わりしたくなるような「かき氷」なので、いちど彦根の御城下においでになられたらお試しください。

はあー、それにしても異業種の人とお話していると刺激がちがいます。同業者同士ああでもないこうでもないと鳩首会談しているくらいなら、違う分野の人とお話したほうが、建設的でいい知恵が浮かんでくるような気がします。

|