目次|過去|未来

| 2011年10月30日(日) | 「ステキな金縛り」 |

雨の中でチャリを飛ばしての鑑賞です。劇場超満員、笑いもいっぱい、でも私には今までの三谷幸喜作品で最低の作品でした。今回久々の罵詈雑言です。

妻殺しの容疑をかけられた夫の弁護人を引き受けた宝生エミ(深津絵里)。失敗続きの彼女に、上司の速水(阿部寛)は、もう後がないと脅します。夫のアリバイは旅館に宿泊中、就寝時落武者に出会い金縛りにあっていたという怪しげなもの。エミが確かめに行くと、そこで本当に更科六兵衛(西田敏行)なる落武者に出会います。エミは法廷に六兵衛を引っ張り出して証言させるべく、奮闘します。

出だしからエミの弁護士としての余りのダメっぷりに嫌な予感が。それからは悪ふざけ、はしゃぎすぎのオンパレード。幽霊が法廷で証言するのがテーマなんですから、誰もリアリティなんか期待しちゃいません。でも程ってもんがありますよ。「こちらが、更科六兵衛さんです!」とエミが紹介すりゃ、みんなすぐ信じちゃって、えぇぇぇぇ!私はシャマランの映画かと思いました。

脇も豪華キャストですが、ただの無駄使い。横溝正史作品を思い起こさせる戸田恵子の旅館の女将なんか、思わせるだけで何の絡みもないし、市村正親・佐藤浩市なんか、全くいらない。浅野忠信もいらないな。深キョンのウェートレスも、もっと短くて良し。阿部ちゃんのバカみたいな上司も、バカならもっとバカにして欲しい。良かったのは中井貴一と小日向文世。豪華キャストだから、それぞれ見せ場を作ったのでしょうが、もっと人数削って時間を短縮すべし。二時間半の作品ですが、一時間半で充分です。

脚本も穴だらけ、継ぎ接ぎだらけ。だいたい犯人探しが杜撰だし、幽霊が見える見えないも、思い付きを繋いだだけの印象で、とっても苦しい。法廷シーンは茶番が過ぎる。場内は笑いが多く確かに私も笑いましたが、それはコントを観て笑ったのといっしょ。ここは寄席ではなく映画館なのに、コントの羅列を見せられているのと同じ気分です。

ダメ弁護士のエミの成長物語の部分も描きたいはずなのに、最初から最後までその気配なし。だいたいこの手の作品は、ラストに胸を熱くさせるのが鉄板でしょ?それはエミとある人の再会であったはず。何でもっと真面目に作らず、またふざけるの?淡谷のり子が生前、清水アキラの芸を観て、どんなに上手くても「ふざけ過ぎる」と嫌っていたのを思い出しちゃった。私が唯一切なかったのは、中井貴一と亡き愛犬の再会のシーンです。こんなに豪華な出演者なんだから、こういうエピソードを随所に入れれば締まるのに、エピソードはただただ薄っぺらです。

アラフォー深津絵里が、新米弁護士を若々しく好演していたし、西田敏行が相変わらずチャーミングだったので、何とか最後まで観ましたが、何度も時計を観てしまいました。これが大評判のコメディなんて、とっても嘆かわしいです。邦画にはもっと良い作品があるのになぁ・・・。

| 2011年10月29日(土) | 「幸せパズル」 |

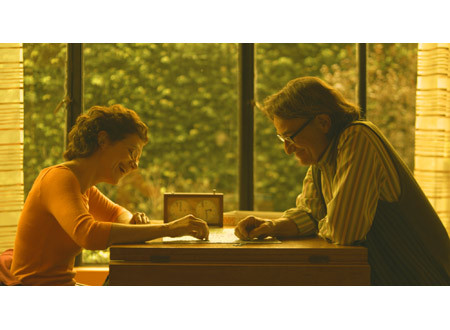

アルゼンチンの首都ブエノスアイレス。専業主婦のマリア(マリア・オネット)は、夫(ガブルエル・ゴイティ)と成人前後の二人の息子に囲まれ、幸せな毎日を送っています。50歳の誕生日にプレゼントされたジグソーパズルの魅力にはまった彼女は、次々と新しい作品を完成させます。ある日ジグソー店で「ジグソーパズル大会のパートナー募集」と言う貼り紙を観て応募。大会に優勝すれば、ドイツの国際大会へも参加できます。相手は富豪の独身紳士ロベルト(アルツゥーロ・ゴッツ)。ロベルトはマリアの才能を見抜き、二人はパートナーを組むことになります。

冒頭、大勢人の集まるホームパーティーが映されます、美味しそうなごちそうをたくさん作るマリアは、ゲストをもてなすために甲斐甲斐しく動きっぱなし。何のパーティーかしら?と思っていたら、何と自分の50歳のバースデーパーティー。奇しくもこの作品を観た当日、彼女と同じ年になる私はもう愕然!誰一人手伝わないんですよ。それどころか注文ばっかり。あぁ哀しい、何て哀しい。何より哀しかったのは、マリア自身がその事を当たり前に受け取っていたことです。

マリアがパズルにいれ込んだのは、わかります。家で一人で出来るし、家事の片手間でOKなので、家族には迷惑をかけない。出来上がった時に達成感も開放感もあるでしょう。家庭を何より愛する彼女には、打って付けだったと思います。

段々興味が深くなると、次のステップを目指したくなるもの。知らない人に連絡を取るなど、パズルが絡んでいなかったら、善良で貞淑な彼女の人生には有り得なかったでしょう。この辺は私自身も映画を通じて経験しているので、大いに納得でき、マリアの変化に応援したくなります。

行ってみると、相手は独身で富豪の中年男性ロベルト。彼女のパズルの組み方は独特のものですが、自由にやらせてくれ的確な指導もしてくれます。以前の彼のパートナーは、マリアより若く美しい女性たちでした。実力もある。しかしロベルトはマリアを選んだ。それはマリアの組み方に魅力を感じたからでしょう。無手勝流の組み方に、成熟した自分にない若々しさを感じたのかも。コンビなのですから、腕前もさることながら、性格的な相性も大事なのですね。パズルの練習を通じて、お互いが親愛と敬意を深めていくのも納得できます。

マリアの夫は経済力もあり精力的な男性で、頼り甲斐もあります。何より心から妻を愛しています。息子たちも一般的には素直な良い子に育っている。マリアはその事に満足もし感謝もしていました。しかしひとたびマリアが家庭以外に目を向け出すと、ほんの少し彼女が自分たちの世話に行き届かなくなると、わからず屋と化します。これは夫や子供が変わったのではなく、マリアが変わったのです。

全く化粧けのなかったマリアが薄化粧し、家事で薄汚れていた爪はマニキュアが施されている。新しい自分を見出し、スクリーンの彼女はどんどん明るく美しくなっていくのに、家族は全く気づかない。家族が自分の成長に無関心である事は、主婦にとって寂しく辛いものですが、これは致し方ないとも思います。パズルはあくまで趣味で仕事ではないです。家計のために働いて行き届かなくなるならいざしらず、家族の不満もわかります。私は映画館へ再び通い始めた10年前、この事には細心の注意を払いました。そういう家族にしてしまったのは、自分だって悪いんだから。これは趣味を継続していくための通過儀礼だなぁと思って観ていました。しかし・・・。

練習風景はいつも中途半端なままで終わり、完成は映しませんでした。大会でも同じ。なのでパズルの面白さが伝わりづらく、大会風景も盛り上がりません。あっと言う間に終わっていました。この辺は演出に工夫が欲しかったです。

さてこの後のマリアの選択は?これが私にはとても残念な結論でした。せっかく誰かの妻・母である以外の自分を見つけたんでしょう?導いてくれる人にも巡り会ったんでしょう?私を含む多くの主婦は、主婦としてではなく、自分自身の人格を家族に認めて欲しいはず。これからの積み重ねが、その絶好のチャンスだったのに。何故彼女がそう選択したのか?それは「あの出来事」のせい。マリアは賢い女性なのでしょう。だからこの選択になったのですね。なので、どうして勢いに任せてあんな事したの?と、私は残念でなりませんでした。

マリアはロベルトの存在を隠していました。一人で大会に参加することになっていた。確かに練習とは言え、男性と二人きりの状況は言い出しにくいです。でも私ならこの時点で、まず家族の了解を得ます。スタートがまずかったのですね。これが欧米や日本の作品なら、違うマリアの姿が描かれていたはずだと思うと、アルゼンチン女性は未だに、愛されているのなら篭の鳥で結構だと言うのが、世間一般の感覚なのかと、思い至りました。エンディング一人でピクニックをするマリアの姿は、元の世間知らずの女性には戻れない姿を表しているようで、無性に切なくなるのです。

主婦の変化や成長は、時として家族には脅威になるものです。でも充実して豊かな毎日を送っている妻・母の姿は、家族にだって嬉しい事のはず。やがてはその事を尊重してくれるものです。主婦の方も家族には私が必要だ、夫や子供に愛されていると言う自覚と気概を忘れずにね。そうすれば、家庭の平和と自分の成長は両立出来るはずです。もしかすると、それを主婦に教えてくれる作品だったのかもしれません。

| 2011年10月23日(日) | 「カウボーイVSエイリアン」 |

どうせトンデモだろうとバカにして申し訳ない、面白かったです!昨日は本当は香港の「アクシデント」が観たかったのですが、夫がこっちが良いと言うので変更。そんな初日に観るような映画でもなし、でも近所のラインシネマでやっているし、まぁええかと、期待値低め気楽な気持ちで観たところ、平日の仕事の疲れがリフレッシュされる楽しさでした。監督はジョン・ファブロー。

1873年のアリゾナの荒野。一人の男(ダニエル・クレイグ)が目を覚まします。手首には奇妙な腕輪、そして記憶を無くしています。町にたどり着いた彼は、牛飼いのダラーハイド(ハリソン・フォード)が牛耳っており、その息子パーシー(ポール・ダノ)の傍若無人な振る舞いに、町に人々は困り果てていました。業を煮やした保安官(キース・キャラダイン)はパーシーを逮捕。男も記憶が戻らないまま、お尋ね者のジェイク・ロイドだと判明、拘束されます。二人の輸送が決まり、ダラーハイドが息子を釈放させようと駆けつけたとき、得体のしれない者が空から町を襲い、町民をさらって行きます。

何がビックリしたかと言うとだね、すごくしっかり西部劇していたわけですよ。腕の滅法立つ記憶喪失の男、悪党の権力者が牛耳る町、諍いは酒場で起こり、銃の発砲、職務に忠実な保安官、そして謎めいた美女(オリヴィアワイルド)。これ以降も拷問の仕方、馬で荒野を走れば強盗団に出会し、切り抜ければ、今度はインディアン。もちろん銃撃戦や馬でのチェイスあり。お尋ね者の愛した女は娼婦だったり、ひ弱い者が、ここ一番でいい仕事をするのも鉄板。もうね、エイリアンなんか、いらないんじゃないの?と言うくらい、セオリー通りの西部劇の展開です。老若の男たちは皆屈強で、「犬と子供が着いてくるなら、女もいいだろう」なーんて台詞も、この作品で気分を害するようじゃ、無粋と言うもんです。

エイリアンが人間をさらう様子は、まるで投げ縄のようで、やっぱり西部劇。すぐにグロテスクな全容を表しますが、この辺は斬新さなし。それよりこんな方法で退治出来るのかね?とは思いましたが、何せ大昔なんで、エイリアンも、まだまだ進化していなかったのよね。それより!あんなのに遭遇したら、普通気絶するだろうよ?と思うのですが、どなたも果敢に立ち向かい、怯むことはございません。この辺も西部の男よね〜(そうか?)。かようにVSエイリアンにはツッコミもございますが、面白かったので不問っす。

クレイグはイギリス人なんで、西部劇なんて、はて?と思っていましたが、埃まみれのお尋ね者の正義を体現出来ていて、ちょっと感激。ボンドの時より5倍は良かったです。ハリソンは初登場シーンが苦虫を噛み潰したような顔だったので、今回は悪役かと思いきや、金と権力にまみれた尊大な男が、根底に持つ情けを揺さぶられ、段々良い人に変化。こんなんで変化していくなんて、おめでたいわね→いや単純かな?→いえいえ、素直なのよ〜、と、こちらも素直に受け取る方が楽しいですよ。 謎の美女のオリヴィア・ワイルドが重要な役です。でも良く考えりゃ、何故ここに?なんですが、むくつけき野郎どもばっかりですから、花を添える意味でアリだと思います。意思の強そうなクールビューティーさんですが、エラが特徴あるでしょ?それが名乗るとき、「エラよ」と仰り、思わずメロンソーダ噴きそうになりました。翻訳の戸田奈津子センセーもびっくりされた事でしょうて。

謎の美女のオリヴィア・ワイルドが重要な役です。でも良く考えりゃ、何故ここに?なんですが、むくつけき野郎どもばっかりですから、花を添える意味でアリだと思います。意思の強そうなクールビューティーさんですが、エラが特徴あるでしょ?それが名乗るとき、「エラよ」と仰り、思わずメロンソーダ噴きそうになりました。翻訳の戸田奈津子センセーもびっくりされた事でしょうて。

他には保安官役に年を取って渋くなったキース・キャラダインをキャスティングしたり、愛妻家の酒場の店主のサム・ロックウェルは、いつもの曲者ぶりはどこへやら、直球ど真ん中で演じて印象に残り、やっぱ芝居うまいんだわと再確認。ノア・リンガー君の勇敢さも好感が持てました。ポール・ダノのバカ息子も、こんな役もやるんだぁ、頑張ってねと言う思いにさせ、それぞれハマっていました。

深読みすりゃ、善良な町人、嫌われ者の権力者、強盗やインディアンなどが、局地的大集結で敵に向かう様子は、人種のるつぼのアメリカの、敵対する国に対してのスタンスのように読めますが、そんな事感じなくても結構。頭空っぽにして、ただただ楽しむべしの映画です。

| 2011年10月16日(日) | 「ツレがうつになりまして。」 |

細川貂々の原作コミックを、宮崎あおい&堺雅人の「篤姫」コンビで映画化です。苦手な佐々部清監督なので、パスしようと思っていましたが、各方面から評判良いので観ることにしました。主役二人の相性はやはり良いようで、7割方は二人の御陰で好感の持てる作品に仕上がっています。後の3割は私の笹部監督の苦手な部分が鼻につきました。その部分は作り手に敬意を払う意味で、ちゃんと書きたいので、今回ややネタバレです。

売れない漫画家の春子(通称ハルさん)は、外資系IT関係のサポートセンターに勤務する夫の幹男(通称ツレ)とふたり暮らし。リストラで人員不足の職場のストレスで、次第に体調を崩したツレは心療内科でうつ病と診断されます。消耗しきった夫を心配したハルは、夫の退職を勧めます。

冒頭、夫がお弁当を作っているのに、まだ妻は寝床。起きてくるのはいいけども、家にいるのに夫に生ゴミを出させているのに、私はカチン。いやいいんですよ、夫がゴミ出ししたって。私もやってもらっています。でも仕事休みや午後から出勤の時は、必ず私が出してます。それと同時に、常軌を逸するギリギリの線で、ツレの几帳面さを描き、鬱になりやすい性格をさりげなく描写しています。

夫の余兆にも、全く気づかないハルにまた苦笑い。ちょっと鈍感すぎるでしょ?夫の甲斐性で養ってもらいながら、収入を気にせず漫画を書いてるわけですよ。しかしこの几帳面な夫には、ハルくらい鈍感で大雑把な嫁の方が合うわなぁとも思う私。やがてハルの独白で、「君の漫画はとてもいいよ。僕が養うから、好きなだけ漫画を書きなさい」と言うプロポーズの言葉で、やっとこの夫婦が理解出来ました。ハルにとって愛する夫と同時に、幹男は保護者の役割も担っていたのでしょう。夫に対する子供のような甘えなのですね。対する幹男は、ハル曰く自分の性格は「後ろ向きで怠け者」が、「自分に正直で大らか」だと感じたのでしょう。。几帳面で堅苦しい自分にはないものですね。ハルの才能を認めており、それが妻への敬意にも繋がっているのだと思います。

堺雅人の鬱のお芝居が絶妙です。特に表情がすごく上手い。笑顔で喜怒哀楽を表現する男と言われますが、そのどれにも当てはまらない鬱の表情まで、笑顔でやってのけていました。時折感情が爆発するのですが、えっ?こんな事や場所をわきまえず、そうなりますか?と思いますが、感情が敏感になっているので、まるで子供のようになってしまい、周囲が戸惑う様子も描かれています。他にも鬱の人特有の生態も描いており、観客が鬱に関して理解できるようにしてあります。

ハルは「何故夫が鬱になったのかではなく、鬱になった意味を考えるようになった」と語ります。人生には否応なく転機が訪れるもの。その時々でどう対処するか?意味を考えるのはとても大事な事だと、私もこの年になって山あり谷ありのそれなりの人生を送り、実感しています。その後に違う自分が待っているのですから。

自然体で頑張らずを念頭に置き、しかし幹男に知られぬように繊細に気配りするハル。理想的な接し方です。意味を深く考えたハルは、夫の子供ではなく立派な妻となったのですね。劇中不容易な「頑張れ」の言葉が、痛く幹男を傷つける場面が出てきます。確かに鬱の人には「頑張れ」は禁句です。そして介護する人も、頑張りすぎない事は大事です。共倒れになっては大変ですものね。しかし昨今、鬱になったら大変と、最初から「頑張る」「我慢する」と言う事が軽視されている風潮が気になります。生来「頑張る」事は、尊いもの。ハルの一皮むけた成長は、彼女が頑張った結果だと思います。いけないのは「過ぎる」と言う事ですね。

ここからは苦言です。良い味を出していたハルの両親ですが、何故幹男の親族は登場しないのでしょう?私の見落としがなければ、仏壇らしきものがちらっと写っただけ。あれでは見落とすでしょう。家は味のある古い家でしたが、これも幹男の正家なのでしょうか?「家族なんだから」とハルの母の言葉が出てきましたが、幹雄の実家は彼に取ってもっと家族でしょう。母の描写は、幹男を支えるハルにも支える人が必要だと言っているはず。ならば幹男の親族がいないのなら、ちゃんと明言すべきです。

講演場面での「出来ないさん」と「元上司」の描き方も謎。どうして強引に和解のような美談に持っていくの?人生には反発したまま、確執を持ったままということは、御万とあります。上記の事など、正直長い人生では苦味のあるスパイス程度の事で、大した事ではありません。私は原作は未読ですが、このエピソードはあったのでしょうか?あってももっと納得出来る描き方であった気がします。私が佐々部監督を苦手に感じる部分は、演出の引き算が下手なところで、過剰な美談に仕立てたい部分です。

このシーンはカットして、話が出来なかった犬塚弘と、寛解後には会話するシーンを入れるほうが、よっぽどインパクトがあります。その他、本当にうちのクリニックの患者じゃん!とびっくりの吹越満が、絶妙にやさぐれた鬱患者を演じていたのに、彼を生かしきっていません。対比の意味がわからない。その他は鬱の兆候を感じたら、医療機関に早く診察に行くことを、もっと強調して欲しかったですね。田山涼成の医師が、誠実で頼り甲斐のある良い医師を好演していただけに、もったいなかったです。

最近精神疾患が五大疾病に加わりました。鬱、その他の精神疾患は決して恥ずかしい病ではありません。信頼できる医師の元、必要な服薬とカウンセリングで、就業可能な患者さんもいらっしゃいます。この作品でも恥ずかしいことではないと認識する事、病識をしっかり持つことから、展開が変わって行った事を、是非見逃さないで欲しいのです。これから精神科を標榜するクリニックも増えていくでしょうから、おかしいかな?と思うときは、是非受診していただきたいです。まだまだ未熟な精神科勤務の私からのお願いです。

| 2011年10月11日(火) | 「エンディングノート」 |

事実だけを映すと思われていたドキュメントも演出あり、と強烈に印象づけたのは、マイケル・ムーアでした。この作品はガンを宣告された父の半年を、末っ子で次女である砂田麻美監督が撮った、ホームムービーのようなドキュメントです。気さくなユーモアとバイタリティに溢れた画面は、一瞬死期が間近の人のドキュメントと言うのを忘れそうです。これも巧みで冷静な、監督の演出でしょう。しかしその隙間からこぼれる隠せぬ娘の愛は、父への感謝に満ちたものでした。

砂田知昭氏69歳。営業畑一筋の熱血企業戦士として40年、気が付けば役員となり、67歳で定年となりました。69歳の時、毎年受けている人間ドックでガンを発見。それも手術不能なタイプで、余命も数ヶ月と宣告されます。生来からの段取り好きの砂田氏は、死ぬまでにしたい事を「エンディングノート」に綴り、自分の葬式の段取りまで始め、死に向かって充実した日々を邁進し始めます。

監督は以前からホームビデオが趣味であったようで、被写体には父を好んで撮っていたようです。監督は一女一男に恵まれた後、予定外に9年後生まれた末っ子。実はうちの三男も予定外の子で、次男とは7歳離れています。予定内であれ外であれ、我が子には変わりなく、年の離れた三番目と言うのは、とにかく可愛いものです。親というものは、全部同じに育てているつもりですが、子供から観れば、それぞれ微妙に違う親のはず。恰幅良く押し出しの効く風情の砂田氏ですが、監督の事をことの他可愛がったのは、想像に硬くありません。人と言うのは多面性のあるものです。精力的で貫禄ある父のお茶目な部分を引き出したのは、監督が末っ子の利点を生かしたからだと思います。

生前直前の半年を映しながら、作品は砂田氏の生い立ちから青春時代、企業戦士だった頃、妻との間柄、成人した子供三人の生活などを、澱みなく浮かび上がらせます。特に監督は、何気ない両親の日常に、映像作家として非凡な腕をみせます。

94歳で健在な母との家族旅行。母上は愛知県で一人暮らしだそうで、何度も同居の話が出ますが、「まぁその〜、女同士は色々ありまして、ご理解下さい」と言う、砂田氏に扮した監督のユーモラスなナレーションが入ります。御母堂は背筋もピンと矍鑠たる様子、老婦人として寸分の隙さえ見当たらない気品と威厳に満ちた美しさは、もうちょっと若い頃は、さぞ手強い姑であったろうと想像に固くありません。対する夫人は65歳くらいでしょうか?仕立ての良いセンスのある装い、白髪ひとつ見えないウェーブの美しくかかった手入れの良いロングヘアは、決して華美ではありませんが、どことなく夫の病に対して緊迫感がなく、浮き世離れしている風です。

砂田氏は要するに仕切り屋で、外でも家庭でも主権を握っていたようです。しかし前から四番目の上の歯は10万円ほどのメタルボンドではなく、保険治療の歯。トーストに塗るマーマレードは、おかずのためのフォークで塗る、葬式はお金をかけない方が良いなど、男性らしい無頓着な大らかさも映し、決して堅苦しいだけの男性ではなかったようです。企業戦士として家庭を顧みない氏と夫人は、長年屈託を抱えて、決して夫婦仲は良くなかったと語られます。熱血社員夫VSお嬢様奥さんでしょうか?監督は両方に理解を示しています。

お墓の事、生前の葬式の段取り、医師とのムンテラ、孫との交流。私は実母、舅、姑の順番に亡くし、全て経験済の事ばかりで、当時を思い出し少し感傷的になりました。唯一ちょっと違うかな?と思ったのが、砂田氏が生きる意欲をかき立てるため、孫を甲斐にしていた事です。もちろん私の親達も孫を可愛がってはいましたが、見事に三人とも病床では、孫など刺身のつまでした。これは生と死の交差を実感を持って描くために、クローズアップしたのかな?と思いました。

秒読み段階になった砂田氏が、長男と葬式の段取りを確認し合っているのに、仰天した方もいるかも。私は理解できました。いくら死が目前に迫ろうが、当人も家族も、あまり実感が湧かないのです。仕事のように段取りを取り合う彼らに「男同士の会話だわね〜」と言う看護師さん。クスクス笑ってしまいます。そう、死の間際だって笑いはあるものです。

それと同時に、やはり涙にもくれるものなのです。家族全員が砂田氏を囲み泣く様子には、私も号泣。映らぬ監督ですが、カメラを抱えて涙する様子が見えるようでした。砂田家は平凡ながら、今の世の中では恵まれた家族だと思います。しかしその恵まれた人々でも、等しく死を迎えるのです。長年添い遂げた妻、優しく両親に寄り添った長女、姉妹に挟まれ男一人の責任を真っ当しようとする長男、そして身分の軽さを利点に、父の人生を肯定して描きたい次女。そして威厳と愛情を家族に振りまきながら、逝ってしまう父。この作品の秀逸なところは、観ている人は家族の誰かに、自分を置き替えて観られる事だと感じました。

私は当然夫人です。夫の「愛しているよ」の言葉に応えた夫人の言葉は、「私も一緒に死にたい」でした。長年葛藤があった夫婦仲が、夫の定年を機に週末婚に切り替え、新たな夫婦のステージに日が差した矢先の病でした。風通しの良い関係になって、夫と妻と言う呪縛から解き放たれて、お互いが理解できるようになったのですね。これも良くわかるなぁ。私も夫の事を、ただの友人なら何の文句もないのに、何故夫だとこんなに腹が立つのかと、長年悩まされたものです。執着の愛は複雑なものです。

明るく心豊かなお葬式の様子に被る砂田氏を想定したナレーションは、残した妻を心配する言葉の羅列でした。これをクローズアップしたのは、苦労をした母への、娘からのプレゼントでしょう。ドキュメントは事実を映しますが、その場面の取捨選択は、監督にあります。実際は他にも家族間の諍い、死への恐れなど、映すには忍びない場面もあったでしょう。しかしこの作品に映る砂田氏と家族の様子も、紛れも無い事実です。「幸せだった」と言う父の人生を、心豊かな記録として残したいと言う娘の気持ちは、充分に観る者を感動させるエンターティメントに仕上がっていました。

監督の師匠である是枝裕和は、実は監督が身内を映すドキュメントなんて、もっての他だと思っているのだとか。それがこの作品を持ち込まれて、その思いが完敗。プロデューサーとしてお金まで出したんだって。砂田監督才能ありますよ。私は次作も是非観たいです。またお金出してあげて下さいね。

| 2011年10月09日(日) | 「猿の惑星・ジェネシス」 |

画像は「主役」のチンパンジー、シーザーです。CGですが、パフォーマンス・キャプチャーに「ロード・オブ・ザ・リング」のゴラムや「キングコング」に出演している第一人者アンディー・サーキスを起用。観てください、この物憂げなシーザーの表情。サーキスの功労で、望んでもいないのに優秀なDNAを持たされたシーザーの葛藤に、とても共感が出来ます。他のこのシリーズ同様突飛な設定ですが、生きとし生けるものの幸せとは?とまで踏み込んで描いており、堂々とした王道の娯楽作となっています。監督はルパート・ワイアット。

製薬会社でアルツハイマーの新薬の研究をしている科学者ウィル(ジェームズ・フランコ)。新薬を投与したチンパンジーに、飛躍的な効果が見られます。早速上司に報告しプレゼンをしている最中に、そのチンパンジーが突然暴れ出し、警備員に射殺されます。そのため研究は台無しとなり、白紙に戻ります。しかし猿が暴れたのは妊娠していたためで、出産した母親は子供を守りたかったのです。仕方なくその赤ちゃん猿を家に連れて帰るウィル。家にはアルツハイマーを患う父(ジョン・リスゴー)がおり、ウィルはどうしても新薬開発を目指したいのです。数日だけのつもりが、猿に愛着の湧いたウィルと父は、チンパンジーにシーザー(アンディ・サーキス)と名付け、飼うことに。やがて新薬を投薬された母から生まれたシーザーは、驚異的な知能の発育と感情表現を見せ始めます。

設定としてはシリーズのビギニング的な扱いです。元作及びティム・バートン版の猿は、全て人間のメイキャップでしたが、今作は完全CGです。とにかく動きが滑らか克つ俊敏で、実写から全く浮いていません。上にも書きましたが、サーキスの素晴らいし演技で表現される、苦悩や葛藤、怒り喜び絶望、その表情や仕草をチンパンジーであるシーザーのものとしてスクリーンに表しています。

動物実験の様子は居た堪れない気持ちにさせます。よく動物愛護団体が、新薬開発の動物実験は虐待だと抗議していますが、その気持ちも理解出来る描写です。しかしウィルは決して功名心からではなく、父のためという思いがひしひし伝わるので、仕方ないかと言う気分に。それこそ人間の傲慢さなのでしょう。金儲け主義のオーナーの存在がそう表しています。

高度な知能と感情を持ち、自分のアイデンティティに悩むシーザー。人間とは違う、しかし他の猿とも違う。ウィルや彼の父に対して純真な愛情を感じても、乗り越えられない一線も自覚しており、ある意味異形である哀しみに満ちています。

ある出来事のため、シーザーはウィルと引き離されて隔離施設に入ってしまいます。そこでは飼育員の虐待や、野生育ちの猿達の手痛い洗礼も受けます。屈辱と絶望にまみれるシーザーが、ウィルへの愛は残しながら、反乱を起こすのは納得です。ここからの猿たちの反乱の様子が圧巻。猿の身体能力に人間並みの頭脳が加わるのですから、人間なんかひとたまりもありません。人間VS猿の様子は、見慣れたアクションとは一味も二味も違いを見せ、新鮮でした。

ウィルの家は父と息子だけの家族でした。二人のシーザーへの思い入れの深さは、家庭に愛情という潤いを求めていたのでしょう。親思いの息子キャラが定着しつつあるフランコは、シーザーの父としての自負と、親に対する思いから、冷徹な科学者の側面も捨てきれないウィルの複雑なキャラを、猿たちに負けない存在感で演じていました。彼の育ちの良い雰囲気も生きていました。父は病気を得る前は、さぞ教養豊かな良い父親だったのでしょうね、だから息子にこんなに慕われるのでしょう。リスゴーの老いを味方に付けた誠実な演技もとても良かったです。

他にはドラコ@トム・フェルトン。「ハリポタ」卒業後の初仕事がこれかい?と言う汚れキャラ。確かに悪党づらに成長してしまったので、二枚目は無理かもですが、芝居は出来るので、味のある悪役に成長して欲しいと思いました。

ウィルの恋人の獣医キャロライン(フリーダ・ピント)は、「今の暮らしはシーザーのためにならない」と語ります。どんなに慈しまれようと、自分の本能や本来の居場所でない所で暮らすのは不幸なのです。文明や科学の発展のため、実験台になっていく動物たち。ウィルの「みんな僕が悪い」の言葉は、安易な文明批判や否定ではなく、人間はその労に報いる事を決して忘れちゃいけないなと感じさせます。ウィルの言葉は、父やシーザーへの、愛情ある執着から解き放たれた時に出た言葉で、とても重みがありました。

ラストがあんまり爽やかなんで、えぇぇ!せっかくここまで良かったのに台無しじゃないの!と思っていましたが、少しの間を置いて、ふんふんそう来るか、これなら納得の本当のラストが待っていました。映画史上に残る第一作のラストに、手堅く繋げていました。

シリーズを全く未見の方でも楽しめるように作ってあり、万人向けの優秀な娯楽作でした。

| 2011年10月04日(火) | 「アジョシ」 |

なんばパークスに出向くこと三回、ソールドアウト続きでやっと観られました。前2回は日曜日だったので、今回は満を持しての平日鑑賞です。それも納得、ウォンビンが超カッコいい!「レオン」を想起させる内容もまずまず。娯楽アクションのドラマ部分を底上げするのに、天才子役の誉れ高いキム・セロンちゃんが好演しています。彼女絡みで三回も泣いちゃった。監督はイ・ジョンボム。

なんばパークスに出向くこと三回、ソールドアウト続きでやっと観られました。前2回は日曜日だったので、今回は満を持しての平日鑑賞です。それも納得、ウォンビンが超カッコいい!「レオン」を想起させる内容もまずまず。娯楽アクションのドラマ部分を底上げするのに、天才子役の誉れ高いキム・セロンちゃんが好演しています。彼女絡みで三回も泣いちゃった。監督はイ・ジョンボム。

街の片隅でひっそりと質屋を営むテシク(ウォンビン)。仕事以外誰とも接触せず、孤独に生きています。そんな彼を隣に住む小学生のソミ(キム・セロン)は、「アジョシ(おじさん)」と呼び、慕います。ある日ダンサーのソミの母親が覚せい剤を盗み、胴元のヤクザに追われソミ共々拉致されます。ソミを救うため母娘を追うテシクですが、ヤクザのマンソク兄弟の罠にはまり、警察に捉えられます。そこでテシクの意外な過去が明らかにされます。

ウォンビンが「おじさん」なんて、若いのに可哀そうじゃんと思っていましたが、彼、もう34歳なんですね。小学生から見たら立派なおじさんです。兵役を怪我で中途除隊した後、しばらく休んで復帰作に選んだのが「母なる証明」でした。それまでの容姿優先のソフトな弟キャラから、これからは演技派を目指すんだなと思っていたら、今作では一変して、見事なアクション俳優ぶりです。

「ボーンシリーズ」ばりの俊敏な素手+ナイフや拳銃を使う本格的なアクションは、ほとんどウォンビン自身でこなしているとか。韓国の男優は辛い兵役も芸の肥やしになっている模様で、銃の使い方など、欧米の俳優のように様になっている人が多いです。イ・ビョンホンが他の韓流スターより頭一つ抜けていて、国際的に活躍しているのも、彼が非常にキレの良い身のこなし出来るからだと私は常々思っているんですが、ウォンビンも勝るとも劣らぬ動きです。

それとやっぱり美しい容姿。今作でも何度も敵役から意味なく「ハンサムだ」「男前だな」のセリフが出てくるのは、意図的なのでしょう。美しいと言っても耽美的ではなく、ワイルドな男臭さとも違う、暖かみのある品の良い端正さで、もちろん華もある。守られる方から守る凛々しさへ、今作では年齢相応のイメージの転換も図っており、演技も韓国映画界上げての期待(多分)に、充分応えていました。

ドラマの方も、韓国内外に蔓延する麻薬や覚せい剤、臓器売買に児童人身売買、ネグレクトの親など、裏社会がどこかしら皆繋がっている様子を描写し、悪は悪だときっぱり断罪しているのも潔いです。毎度お馴染み、韓国の警察の間抜けさは、今回は若干ましかな? その中で異彩を放っていたのが敵の一人ラム役、タナヨン・ウォンタラクン。タイの俳優さんだそうで、劇中でも話すのは英語のみ。非情で残忍なのに、ニヒルな陰りに魅力がありました。ウォンビン相手の格闘シーンも迫力あったんですが、クラブでの二人の睨み合いのシーンがクールで、私のお気に入りです。

その中で異彩を放っていたのが敵の一人ラム役、タナヨン・ウォンタラクン。タイの俳優さんだそうで、劇中でも話すのは英語のみ。非情で残忍なのに、ニヒルな陰りに魅力がありました。ウォンビン相手の格闘シーンも迫力あったんですが、クラブでの二人の睨み合いのシーンがクールで、私のお気に入りです。

そんなラムの心さえ動かすソミ役キム・セロンも絶品の演技でした。子供らしい溌溂さの中に、あばずれでふしだらな母親に育てられている哀しい憂いが浮かんでいます。この母親のせいで学校でもイジメにあっているのに、何度も出てくる「ママに会える?」のセリフが本当に痛々しくて。親は心して子供を育てなくちゃね。

「私はおじさんの事、嫌いにならないよ。だって嫌いになったら、好きな人がいなくなるもん」のソミのセリフが、最初の号泣でした。テシクは自分の過去の事で、いつも死に場所を探していたのかも知れません。誰かを愛すれば、また生きたくなる。それは過去に対して罪だと思い込んでいたのかも。その気持ちに相反するソミのセリフ。それは愛する人がいることは、生きる縁(よすが)だと示しているのだと思います。父親になれなかった男と父親を知らない娘。陽炎のような自分の想いを、相手に重ねたのでしょうね。

もう本当に面白いです、堪能出来ますよ、太鼓判!大阪はヒットしていますが、首都圏でははや間引き上映とか。何でかなぁ〜〜〜!この感想が少しでも動員に役立てるよう、切に祈っています。

| 2011年10月03日(月) | 「ゴースト・ライター」 |

久方のロマン・ポランスキー作品です。彼の最高傑作との評価はちと眉唾ですが、何かモヤモヤしたものが残り、そこも含めて上質のミステリーでした。

ゴーストライターの彼(ユアン・マクレガー)は、元英国首相のアダム・ラング(ピアース・ブロスナン)の自叙伝の執筆を依頼されます。前任者は自殺という曰く付きの仕事ゆえ、あまり気乗りはしないのですが、破格の金額を提示され引き受けます。早速ラングが滞在するアメリカの孤島に出向きます。折しもラングとアメリカ政府の癒着が浮かび上がり、出版社はタイムリーだと大乗り気で、執筆期間を二週間にしろと言ってきます。しかしそこには、様々な疑惑が彼を待っていました。

感想を書こうと思って、初めてユアンの役柄に名前がないのに気付きました。謎解きをしてくれる主役なんですから、存在感はちゃんとあるのに、最後まで気づきませんでした。そう言えばラングと初対面の時、「君は?」と問われて、「ゴーストです」と答えていました。ゴーストライターと言う「職業」を象徴した演出なんでしょう。

薄暗い空、荒涼とした風景、人気のない海。そしてモダンで趣味は良いけれど、冷たい空気が漂うラングの屋敷。ユアンに対して礼節は保っているけど、フレンドリーな気配はない人々。ラングを巡る秘書アメリア(キム・キャトラル)とラングの妻ルース(オリヴィア・ウィリアムズ)との確執。その中で社交的で陽気な雰囲気をただ一人醸し出すラング。この役はブレア元首相がモデルなんだそうです。なるほどなぁ、確かに人たらしな風情です。

最初は仕事熱心なため、そのうちに段々好奇心に駆られ、そしていつしか取り付かれたように疑惑の渦に自ら飛び込んでいくユアン。この辺よどみがなく、たくさんの人々のインタビューから原稿を起こして来た経験から、ラングのインタビューに疑念を抱き始めるなど、やはりゴーストライターと言う職業が生かされています。

不穏な空気と様々なエピソードが静かに交錯する中、ユアンは真相に近づいて行き、知らぬ間に観客も目が離せなくなります。そこまでの秘密を暴露するのに、現代社会を席巻するデジタル機器と、如何にも昔なアナクロリズムが交差して描かれていて、そのクラシックな部分が王道ミステリーの郷愁を誘い、重厚さを感じました。

ユアンは売れっ子スター俳優なのに、私は頬のほくろのせいか、何故かちょっと田舎くさい印象を持っています。主役を演じても突出したオーラを感じさせない持ち味が、今回の役柄にマッチ。重たい演技をされると、返って背景の暗さが埋没してしまうもんですが、上手に演じて観客をリードしてくれています。とても良かったです。

ブロスナンは私好みのスマートさで大好きな人です。荒唐無稽なボンドなら、彼の軽さは絶妙にマッチするんですが、元首相役なんて???と思っていましたが、軽薄手前の軽妙さとエレガントなハンサムぶりが、国民に絶大な人気だったカリスマ性を感じさせて意外な適役でした。裏に隠された顔を見え隠れさせるところも、ちゃんと演じています。

キム・キャトラルの仕事がマックスに出来るのに、隠せぬ色気が溢れている秘書ももちろん良かったし、ウィリアムズの、政治に熱心な硬質な人妻が見せる意外性のある女の部分や、それを超えた怖さも良かったです。とにかくキャスティングのアンサンブルがとても良かったです。

ラストは私は予想出来ませんでした。色々アメリカが絡むけど、取り敢えず悪者にしとこうと言う感じで、私はそれほど批判的には感じませんでした。新鮮味があると言う感じではありませんが、80代を迎えたポランスキー監督の年輪を感じさせる、芳醇でコクのあるミステリーだと思います。