| 2008钳10奉30泣(腾) |

络炬勺かなぁ∧己伍ながら∧ |

さて、海泣は、踩シリ〖ズだ。

ウォ〖キングしていると、

もちろん、いろんな踩も斧つける。

海泣は、そんな面でも、

≈络炬勺かなぁ、

この踩は々∽

なんて尽缄に蛔っちゃった踩だ。

だって、そう蛔っちゃう踩があるんだもん。

いろいろな斧数もあると蛔うけど、

讳にはそう斧えちゃった踩だ。

まずは、このお吗だ。

このお吗は、ちょっと涟にはやった、

コンクリ〖トむき叫しのお吗だ。

だから、冯菇オシャレにできている。

どうやら、1超が皿贾眷、

2ˉ3超が交まいのかなり惟巧なお吗だ。

ところが、涟に搀ってみると∧

ほら、こんなふうになっていて、

かなり络きな皿贾眷になっているけど、

链挛弄に、毁えるものが警ないつくりに

なっている丹がした。

继靠では、ちょっとわかりづらいけど、

かなりの鄂粗があいているのだ。

そして、掀にある超檬を毁える

グリ〖ンの渺∈といっていいのか∷

なんて、かなり完りなげにみえた。

≈う〖ん、

もちろん、络炬勺だから、

络炬勺なんだろうけど、

2超にうんと脚い客がいたら

饭きそだね∽

なんて、蛔わず途纷なことを

雇えてしまったのだった。

饭くほど脚い客なんてそうそういないと蛔うけど。

ガッツリと糯囤が掐っていて、

しっかりしているとわかっているが、

どうも、讳には、バランスが碍そうに

斧えてしまうのだった。

でも、もちろん、络炬勺なお吗だ。

さて、肌は、

コンクリ〖トの踩とは、

まったく般う捡きの踩だ。

ほら、この踩だ。

秦面が勉咖のとたんのお吗だ。

惟巧な光霖ビルの稿ろの数に、

赂哼している踩だ。

この踩、饭いていたのだ、

链挛弄にね。

涟のめりになっているとでも

咐ったらいいのかなぁ∧

これまた继靠はわかりづらいが、

おとなりのまっすぐ氟っている踩と

孺秤してみると、警しはわかるかもしれない。

ほら、こんな。

蛔わず、

≈络炬勺か々

客は交んでいるのか々∽

と、蛔い、涟に搀ってみると∧

こんな炊じになっていて、

链挛弄に、惧の数が、涟の数に饭いていた。

そして∧

ちゃんと客が交んでいるようだった。

よかった∧と咐うべきか、

络炬勺かな∧と咐うべきか∧

般う逞刨から斧ると、

こんな炊じだ。

でも、客が交んでいるし、面は、

罢嘲にしっかりしているのかもしれない。

だから、こんなに部刨も、

≈络炬勺か々∽

なんて咐っては己伍なのだ。

それは脚」わかっているが、

孟刻があると∧

ついついこの踩を斧に乖ってしまう、

そんなクセがついてしまっている。

もちろん、海のところ、

しっかり络炬勺だ。

涟に、络きな鄂き孟があるし、

この收りにはどんどんマンションが氟っているので、

いずれ、络きなマンションとなる材墙拉も入めている、

附哼は、やや饭いている踩だった。

どうなっていくか、斧奸っている呵面だ。

というわけで、己伍ながら、

≈络炬勺か々∽と蛔った踩たちでした。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉29泣(垮) |

そうだよね、般うよね×ああ、よかったぁ |

候泣からの鲁きになります。

讳には、どう斧ても、惧の数から

栏えているようにしかみえなかったけど、

惧の数には、井さなプランタ〖しかみえなくて、

この含はどこから栏えているのか、

稍蛔的に蛔っていると、

そのお吗の数であろうおばさんが叫てきたので、

讳は、蛔い磊って兰をかけてみた。

≈络きなアイビ〖ですね、

よく伴ってますね×∽

すると、おばさんは、

にこやかに拘って、

讳の剂啼に批えてくれた。

≈ええ、凯びちゃってね×

络っきいでしょ々

うちにある竣湿は、

络きくなるのよ×

なぜかね∽

と、兜えてくれた。

そこで、さらに使いた。

≈ところで、

あのアイビ〖の含っこは

どこにあるんですか々

惧のプランタ〖からですか々∽

≈いえいえ、惧にはないわ。

あれの含は、布の数にあるのよ。

ほら、これよ∽

と咐っておばさんは、

アイビ〖の驼っぱをかき尸けて、

アイビ〖の创を斧せてくれた。

すると、

このアイビ〖は、

木仿が8×10センチくらいの

がっつりした吕い创になっていた。

ほとんど腾と步していた。

そして、もちろん、

布に含っこがあった。

∈芭くて继靠が唬れませんでした∷

つまり、布から、

惧の数に伴って、それが、

库れ布がっているようにみえるのだ。

それにしても、

囱驼竣湿と蛔っていたら、

アイビ〖もこんな腾になるんだ、

やるもんだね、アイビ〖も∧

なんて蛔ったのだった。

竣湿ってすごいなぁとも。

そんなことを蛔っていると、

おばさんは、さらにこんなことを

兜えてくれた。

≈このアイビ〖やツタは、

呵介倾ってきたときには、

ほら、よく卿っている井さなやつ

だったのよ。

それが、だんだん络きくなってきたので、

炮におろしたらね×

そしたら、いきなりね、

络きくなりはじめてね、

丹が烧いたら、こんなに

なっていたのよ。

竣湿って、なにかしら、

こうキッカケがあると

络きくなるのかしらね。

どんどん伴っちゃって∧

海じゃ、これをどうしたもんかって、

蛔っているのよ∧∽

ということで、このお吗では、

この络きくなってしまったこの竣湿を

どうしたものか、雇えているらしかった。

惟巧に络きくなればいいってもんでも

ないらしい∧

このツタやアイビ〖の

乖く黎は、やや稍奥が

ありそうだった。

磋磨っているのにね。

そして、おばさんは、

讳がアイビ〖の含っこがあるのではないかと、

悼っていた唾り眷のプランタ〖を斧せてくれた。

ほら、このプランタ〖だ。

澄かに、

このプランタ〖では、

この络きなアイビ〖を

毁えるのは痰妄だね。

うん、うん、

般うね。

と、讳は窗链に羌评した。

そして、おばさんに、

兜えてくれたお伍を咐い、

また、殊き叫しながら、

≈ああ、よかった、

あのプランタ〖からでなくて∧∽

なんて、なぜか摊に

奥湃したのだった。

そして、おばさんに厦を使けて、

羌评できて、塑碰によかったと

蛔ったのだった。

でないと、いつまでも、

プランタ〖を悼っていることに

なったからね。

ということで、びっくりした稿、

ちゃんと羌评できたお厦でした。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉28泣(残) |

これは、どうなっているんだろうね×々 |

ウォ〖キングしていると、

≈こりゃ×すごい、

びっくりぃ×∽

なんて、蛔わず、

额け大ってしまうこともある。

海泣は、そんな底」にびっくりして、

その稿、羌评したお厦だ。

それは、どこいくあてもなく、

烯孟をあるがままに、ぼぅ×と

殊いているときに斧つけた。

そのとき、仆脸

誊の涟にあらわれたのだ。

≈ひぇ×、

なんだかすごいね。

竣湿たちが

叼络步しているね∽

超檬の缄すりいっぱいに

アイビ〖が库れ布がっていたのだ。

夺づいてみると、

こんなことになっていた。

络きなツタと、

アイビ〖だ。

とてもよく伴っていた。

しかし∧

ふと悼啼に蛔った。

≈このアイビ〖は惧から库れているけど、

炮があるのかしら々

どんなふうになっているんだろう々∽

とね。

もしも、惧からだとしたら、

陵碰の炮が涩妥でないかと蛔ったのだ。

そこで、嘲娄の超檬の布の数から、

惧を寞めて、どうなっているか斧てみると∧

继靠では、わかりづらいけど、

アイビ〖の含傅であるはずのところには、

井さなプランタ〖1つしかなかったのだ。

≈えっ、あの井さなプランタ〖

办改しかないの々

まさか、あの井さなプランタ〖から、

あの叼络なアイビ〖が凯びている

ってわけじゃないよね々∽

≈まさかね×まさかね×

井さなプランタ〖では、

痰妄だよね∽

讳の誊には、どうしても

超檬の唾り眷烧夺から、アイビ〖が

库れ布がっているようにみえるのだ。

でも、斌誊なのでよくわからないが、

そのアイビ〖の含っこがあるべき眷疥に、

炮がおけるようなそれらしいものは、

井さなプランタ〖しか斧碰たらなかったのだ。

≈ふ〖む∧

稍蛔的だね×∽

などと、ひとりごとを咐いつつ∧

绁に皖ちずに、アイビ〖を斧ていた。

すると、そこに饿脸、

この踩の数が叫てきた。

そこで、讳は蛔わず兰をかけた。

≈络きなアイビ〖ですね、

よく伴ってますね×∽

すると、その数∈おばさん∷は、

にっこり拘うと、讳の数に夺大ってきた。

そして、この稿、このアイビ〖の

入泰を梦ることができたのでした。

そして、もちろん、

羌评できたのでした。

この鲁きは、汤泣今きますね。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉27泣(奉) |

途偷のあるときでないとできないこと |

候泣は、己伍いたしました <(_ _)>

パツパツで、途偷がなかったので∧(蠢)

海泣は、すっかり途偷を艰り提しました。

さて∧そんな途偷ある海泣は、

途偷があるときにしたことの厦をします。

≈こんなことは、

箕粗も丹积ちも

途偷があるときでないね∽

ってことだ。

で、それが部かというと∧

ふっふ∧

藩ご扔だ。

藩ご扔をつくったのだ。

え、藩ご扔々

そんなの途偷が涩妥々

はい、もちろん、

涩妥です。

だって、藩の乳むくの

络恃だもん。

やったことが

ある客にだけ

この鹅汐がわかる。

途偷が涩妥なことも∧ね。

藩の嘲乳は、蛔いの嘲盖いし、

铰乳をむくのも箕粗も缄粗がかかるのだ。

缄を磊らないようにやらねばならないし、

むいている粗に、缄は铰で辊ずんでくるし。

冯菇络恃なのだ。

むいた藩を倾ってくれば缄汾だが、

悸は、黎泣梦り圭いが藩を流ってきて

くれたので、藩がどっさりあったのだ。

で、丹圭いを掐れて、藩をむいて、

藩ご扔を侯ってみたのだ。

僵だしね。

さて、その藩の乳むきだが∧

讳は、入泰始达を蝗った。

藩の乳むき达だ。

その叹も≈藩くり朔肩∽という。

∈拒嘿ⅹ≈藩むき达∽∷

焊のぎざぎざ肯で藩を娃え、

宝の痹い肯で、がしがしと、

推枷なくむいていくのだ。

讳は、この≈藩くり朔肩∽を

10钳笆惧も涟に倾い、そして、

海までに4搀ほど蝗ってきた。

そして、このたび、めでたく、

5搀誊の宠迢となったのだ。

つまり2钳に办刨くらい舔惟つ。

というわけで、

せっせと≈藩くり朔肩∽で

藩の乳をむき、

ほら、こんなになった。

そして、孟苹な咆蜗の冯蔡、

むかれて顽になった藩たちが

つぎつぎにできていった。

ほら、こんな。

≈うんうん、

もうこれくらいでいいかしら。

これはおいしい藩ご扔が

できるぞ×

弛しみ、弛しみ∽

この藩たちのアクをとり、

それをお势の惧にのせて、

だし搅をかけて、

挎扔达で挎いた。

これが、叫丸惧がりだ。

ごろごろの藩たちが

いっぱいの藩ご扔が

挎きあがった。

藩ご扔、

藩ご扔、

できた、できた

おいしそうだぞ、

ふっふっふ

と搭び、わくわくしながら、

藩を蝉さないように

かき寒ぜた。

そして、咯べたら、

とってもおいしかった∧

∈极茶极豢∷

いっぱい咯べた。

やっぱり缄粗をかけただけ

あると蛔ったのだった。

ところが、この厦を艇客にすると、

艇客が、こともなげにこう咐った。

≈え、≈藩くり朔肩∽で

むいた々鹅汐して々

で、おいしかった々

ふぅ×ん∧

でも、ネットで、

词帽に藩をむく数恕叫てたよ。

词帽なようだったよ∽

だって。

拇べてみたら、

こんな藩の羹き数が澄かに

疽拆されていた。

≈词帽藩のむき数∽

こんなに词帽にキレイに

むけるんですかね々

やって斧ます—

うまくいったら、

≈藩くり朔肩∽の叫戎は

いよいよなくなるが∧

冯蔡は、またご鼠桂いたしますね。

海钳は、もう1搀

藩ご扔をつくることになりそうだ。

海钳、藩の叫丸鼻えはよいようだし、

擦呈も奥いので、みなさまも、

このやり数で、末里してみてくださいませ。

そして、冯蔡を兜えてくださいませ。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉26泣(泣) |

巫箕のお蒂みします。 |

≡お梦らせ≌

慌祸パツパツなので、塑泣尸はお蒂みいたします。

汤泣はUPする徒年です。

どぞ、よろしくです。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉23泣(腾) |

クレ〖ル坷弛轰≈KAMIKURA∽ランチ |

海泣は、オシャレでおいしい厦玛だ。

ちょっと涟に≈≈クレ〖ル坷弛轰∽で、

酒迄ランチをしたことを今いた。

∈册殿淡祸はⅹ≈クレ〖ル坷弛轰∽∷

そして、黎泣、ついに、

≈クレ〖ル坷弛轰∽

3Fにある、

フレンチレストラン

≈KAMIKURA∽

稿勤と乖ってきたのだ。

ランチだけどね。

坷弛轰にあるフレンチレストランは、

ディナ〖もランチも客丹が光くて、

徒腆を涩妥とするところも驴い。

ぼんやりと乖くと、掐れないことも驴いのだ。

そんなことも梦っていたので、

讳と稿勤は、はずむ看でいっぱいながら、

厩りの丹积ちを积ち、やや缔ぎ颅で羹かったのだ。

そして、≈クレ〖ル坷弛轰∽に缅き、

≈KAMIKURA∽の辞饶の涟に

沤ってあるメニュ〖を斧た。

≈ほら、ここよ。

海泣のメニュ〖はなにかしら々

どう々∽

≈いいじゃないですか∧

海泣は、ここって炊じがします。

なんだかピピッ丸ました。

ここにしましょう∽

と、稿勤がきっぱりと咐ったので、

讳たちは、搪ったりせずに、

すぐに≈KAMIKURA∽に掐った。

∈戮の殴のメニュ〖も斧ていたのだけど

まったく搪わずね∷

≈KAMIKURA∽は、

掐り庚からオシャレだった。

掐り庚は、こんな炊じだ。

そして、殴柒に渴むと、

こんな炊じで、とても汤るくて、

丹积ちいい鄂粗が弓がっている。

窟思も蓝烽炊にあふれていた。

ただ∧この继靠を斧て、

≈ん々鄂いてない々

さっき、客丹だとか、

徒腆が涩妥とか、

咐ってなかった々∽

と蛔った数∧するどいです。

讳たちが乖った箕粗は羔稿办箕册ぎだったが、

殴に掐ったときには、讳たちの戮、

ひと寥しかいなかったのだ。

悸は、讳たちも秋灰却けしたのだ。

办街、

≈あれ、络炬勺か、

この殴々∽

と蛔ったのだ。

羔稿办箕册ぎだったので、

办漏ついたのかもしれないし、

士泣は、こんなものなのかもしれない。

ともかく∧

はっきり咐って、まちがいなく、

鄂いてました。

だから、士泣は徒腆涩妥なし—

で、络炬勺のようです。

メニュ〖山をみたら、

≈ランチは、徒腆なしでも、

ご丸殴材墙です∽

と汤淡されていたし。

でもまぁ、ともかくゆったりとできるのだし、

キレイなレストランだし、

讳たちは、袋略に痘四らませて、

ランチメニュ〖を联んだ。

お瘟妄がおいしければ、

鄂いていてもいいしね。

ランチメニュ〖は、この泣は4つ。

↓ロティサリ〖チキンプレ〖ト 1200边

∈あぶり酒きチキンかな∷

↓フォアグラ效 1300边

∈どんなものなんだろうね々∷

↓Aランチコ〖ス 1500边

サラダ、ロティサリ〖チキンまたは蝶瘟妄

パン、デザ〖ト、コ〖ヒ〖

↓Bランチコ〖ス 2000边

オ〖ドブルサラダ慌惟て

蝶または迄瘟妄、パン、

联べるデザ〖ト、コ〖ヒ〖

讳たちは、

搪わずBコ〖ス

そしてお迄を联买。

どんな瘟妄がきたかというと、

まずは、

≈オ〖ドブルサラダ慌惟て

サ〖モンと沉のサラダ∽

オレンジ咖のが沉ね。

沉の磁さがサ〖モンとドレッシングと、

摊にマッチしていて、

とてもおいしかった。

讳たちは、とても塔颅した。

さて、肌は、メインだ。

海泣のメインは、

≈黄淀ロ〖スのポワレ

シャンピニオンとマデラ简のソ〖ス∽

黄淀のカタマリがみえる。

布に、マッシュポテト、たっぷりのキノコ、

とてもキレイな拦りつけだった。

≈お迄が嚼らかくて、

ソ〖スとマッチしていて

とてもおいしいね∽

これまた、讳たちはとても

塔颅した。

呵稿は、デザ〖トだ。

これは、联べるデザ〖トだったので、

讳は、≈ココナッツム〖ス∽

稿勤は、≈クレ〖ムキャラメル∽

∈プリンのことだって∷

を联买。

デザ〖トは∧

讳が联んだ≈ココナッツム〖ス∽は

武培したものだったらしく、

まだ、窗链に提ってなくて、

しゃりしゃりして、海ひとつだった。

稿勤の≈クレ〖ムキャラメル∽は

おいしかったらしい。

なにはともあれ、

讳たちは陵碰塔颅した。

オシャレな拦りつけに

おいしい蹋烧け、

汤るくて、ゆったりの史跋丹、

そして、このお猛檬。

≈KAMIKURA∽ランチ、

丹に掐りました。

きっと、これから、部刨も

乖くことになると蛔う。

どうぞ、よろしくね、

と蛔ったのでした。

丹汾にフレンチランチするには、

おすすめのお殴です。

怠柴があったら、ぜひ、どうぞ。

∈お殴の捌柒ⅹ≈KAMIKURA∽∷

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉22泣(垮) |

ぼちぼちな1泣に斧つけた、ぼちぼちなもの |

海泣は、塑碰にぼちぼちな1泣に

斧つけたものたちだ。

欧丹も、ぼちぼち×

丹尸も、ぼちぼち×

眷疥も、ぼちぼち×

髓泣が、ぼちぼち×

なんて贝いたくなるような泣だ。

もっとも、そんな泣がとても

攻きなのだけど∧ね。

そんな泣が、络磊に蛔えるこの孩だ。

さて、部を斧つけたかというと、

これだ。

やや络きな奶りの殊苹掀でみつけた。

≈ふぅ〖ん、

これは、部だろうね々∽

などと夺大って、まじまじと斧て、

さわってみたり、ぽんぽんしてみたりした。

もちろん、讳にだって、

≈垮をくむポンプ∽

であるらしいことはわかる。

でも、こんな漠面に、

なぜあるのかわからない。

そして、これが、

≈垮をくむポンプ∽

であるとして、

塑碰に垮がでるのか

どうかも丹になる。

そう蛔ったので、

ピストンハンドル∈っていうのかな々∷

を惧げてみようかと蛔ったけど、

塑碰に垮が叫ると氦るのでやめた。

わりと丹が井さいのだ。

で、惟ち贿まって雇えてみた。

讳の雇えはこうだ。

1ˉこのビルの面にポンプ任卿殴がある

その疽拆のための峻り

2ˉ阂巢脱ポンプで、塑碰に蝗える

∈でもそのわりに、その稿ろに

庶垮するための达恶があるが。

稿ろの数にみえる∷

3ˉ件りの竣腾に垮やりするためのポンプ

だから塑碰に垮はでる

4ˉここに、牢からのいわれがあって、

そのいわれのためにこのポンプを荒した

∈そのわりに部の墙今きもなかったけど∷

しかし、もちろん、

雇えても、靠悸はわからなかった。

茂も、兜えてくれそうな客も

いなかったしね。

そして、耽ってきてから、

このポンプに今いてあったメ〖カ〖

サンタイガ〖のことを拇べてみた。

ほら、こんなふうに

ちゃんと今いてあったので。

すると、

なんと∧

击たような妨のもの

≈版竿脱ポンプ

サンタイガ〖ポンプ

°虑哈及′∽

というのを卿っていたのだ。

弛欧で、擦呈は、

82200边

∈≈ぽんぷやさん∽∷

≈へぇ×

附舔でまだ卿っているんだね∽

と、やや睹いたが、

このポンプは、版竿脱で、

悸狠に蝗えるものであることが

尸ったのだった。

まぁ、尸ったからといって、

塑碰に海も蝗えるのか、

なぜ、ここに版竿脱ポンプがあるのか、

その收りは、奇なのだけどね。

でも、これから、

このようなポンプが

また涩妥になる箕洛に

なるかもね、

≈ガンバレよ、

ポンプ∽

などとも蛔った。

ひとまず、

版竿脱ポンプであることが

わかったので、よしとしたのでした。

ぼちぼちな1泣に斧つけた、

ぼちぼちなものでした。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉21泣(残) |

なにやら∧磋磨っている竣湿たち |

海泣は、なんてことない泣のウォ〖キングで、

ふと斧つけた、

≈おおっ∧

それなりに磋磨っているね×

なにかと鹅汐があるんだろうけどね×∽

などと惟ち贿まってしまった竣湿の疽拆だ。

こんな竣湿たちを斧つけるのもまた弛しい。

まず、呵介はこれだ。

こんな烯孟微の苹にあった。

こんな烯孟微は、だいたい苹升が豆く、

踩もぎゅうぎゅうに氟っているので、

部かとちょっとした供勺をしている。

この泣は、そんな烯孟微を肩に奶って

殊いていたので、饿脸に斧つけた。

竣腾が部塑か傅丹に伴っているのがみえる。

≈烯孟微で、あまり泣も碰たらないのに、

冯菇傅丹に伴っているね∽

などと蛔い、夺大ってみると、

含がこんなふうになっていた。

さらに夺づいてみると、

こんな觉轮。

これは∧烯孟微なんかで、

竣湿を伴てるための

部か糠しい澜恕なんですかね々

こんなふうにびっしりと盖めて、

盖年してもいいんですかね々

竣湿にやさしいのですかね々

垮はけなんてどうなんでしょう々

なんて悼啼をいっぱい积ち、

蛔わず、この盖めたてあるものを

颅でぎしぎしと僻んでみたが∧

冯菇辐い炊じで、がっつりしていた。

この腾」たちが络きくなるとき、

この辐いものは、どうなるのか、

腾」の喇墓に圭わせて、弓がってくれるのか、

どうなんでしょうね∧

腾」たちも傅丹だし、

きっと腾」たちのことも雇えて

こうしているのだと蛔うけど、

やや、电二そうな炊じがしたのだった。

≈ご鹅汐屯、

まぁ、磋磨りなさい。

きっと碍いようには

ならないからね∽

などと、爸め々のことばなど

かけてきた。

これからも傅丹でうんと伴ってほしい。

さて、肌はこれは。

これは、涟の腾」たちとは般って、

いうなれば、≈极脸巧∽って炊じだ。

それは、こんな奶りにあった。

あ、乐摧のあたりね。

え、部があるの々

って讳も、夺くに乖くまで

ぜんぜん部も丹がつかなかったけど、

どんどん殊いていくと、

ほら、こんな炊じになって∧

部か斧えますか々

で、もっと夺づくと∧

ほぅらね、こんなふうに、

驼っぱが傅丹に叫ていたのだ。

それぞれの逢から。

≈あらら、

かわいいね∧∽

涟の奶りの继靠を斧ていただくと

わかるのだけど、この驼っぱが叫ているのは、

尸更いコンクリ〖トの面からだ。

この尸更いコンクリ〖トに侯られた逢から、

ひょっこりと撮を叫しているのだ∧

どんなところから、

栏えているのか々

炮はあるのか々

どこからでも花琉は

傅丹に栏えるね。

どれどれ∧

などと蛔い、どうなっているのか、

この驼っぱをちょっと苞っ磨ってみた。

しっかり含を磨っているって炊じがした。

でも、あまり动く苞っ磨ると、

傅丹にけなげに磋磨って栏えてる驼っぱが

却けてしまうので、ちょっと澄千して、

苞っ磨るのをやめた。

≈ふむ∧

办客で磋磨っているようだね。

これからもどんどん含をはって、

动く栏きていきなさいね∽

と、やさしい咐驼をかけてきた。

どんなところから含を栏やしているんでしょうね。

ともかく磋磨ってました。

ということで∧

磋磨っている竣湿たちでした。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉20泣(奉) |

≈鲍が惯っても惟ち贿まらないで∽からのお厦。≈机を兜えてほしい∽ |

海泣は、候泣のお厦の鲁きです。

このような、悸厦が54今いてある塑です。

概い箕洛の厦もかなり今かれていますが、

概い箕洛でも、こんなことを喇し侩げた客が

いたのだと炊貌します。

傅丹づけてくれる塑です。

海泣のお厦は

≈鲍が惯っても惟ち贿まらないで∽

からの疽拆です。

この塑の面からの

≈今けなかった≈CASA∽のメニュ〖∽

というお厦です。

∈P238×244∷ここから苞脱

≈1つの凛近怠を卿るために

1泣部纱府もの踩をドアをノックしました。

そして、讳は缎坛黎の

カ〖ビ〖ˇカンパニ〖で

トップセ〖ルスマンとなったのです∽

柴家で界拇に度烙を凯し、

家柴弄に千められるようになっても

トムはまだ粕み今きができませんでした。

≈讳の肌のチャレンジは、糠しい数恕で

みんなを搭ばせることでした。

その蛔いは、レストランを倡くという妨で

あらわれました。

レストランは、稿に12殴のチェ〖ン殴に

券鸥しましたが、讳は极尸の殴の

メニュ〖が粕めなかったのです∽

トムは、机が粕めないことで稍旁圭を

炊じていましたが、それまでは、

メルバに锦けられて、

醚をかかずにすんでいたのです。

≈极尸が嘲咯するとき、

讳はいつもどこの殴にも弥いてあるもの、

チ〖ズバ〖ガ〖を庙矢することで、

メニュ〖が粕めないことを磊り却けてきました∽

陌桨は、うんうんとうなずきました。

≈讳は部钳もこの缄を蝗ってきました。

しかし、あるとき、ウェイトレスが讳に

咐ったのです。

≈お狄さま、メニュ〖を

紊くお粕み暮きましたか々

碰殴では、チ〖ズバ〖ガ〖は

胺ってないのですが∽

それは、讳にとって润撅に二揩弄な叫丸祸でした。

ところが、そんな讳にさらに纳い虑ちを

かけるようなことが弹こったのです∽

トムは、摄科である极尸の撮を咯い掐るように

斧つめている、ふたりの漏灰たちの数を斧ました。

≈踩で、ふたりの灰どもをひざに捐せて

すわっていると、灰どもたちが、

讳にこう咐ったのです。

≈パパ、マンガを粕んで∽∽

漏灰たちは、お高いの撮を

勒めるように斧ました。

≈メルバが怠啪を网かせて、

≈パパは嘶しいから、かわりに

ママが粕んであげる∽

そう咐ってくれたので、灰どもたちは、

讳が矢陶であることを丹づきませんでした。

しかし讳は、灰どもたちに塑も粕んでやれない

という可い祸悸に木烫したのです。

このとき、讳は海までの客栏でもっとも

氦岂なチャレンジを∧

粕み今きの寿动をしようと疯罢したのです∽

碰箕を蛔い叫して

爱りしめられたトムのこぶしは、

钝磨で蠢にぬれていました。

≈讳がさいしょに

しなければいけないことは、

茂かに≈机を兜えてほしい∽

と锦けを滇めることでした。

そして、それこそがもっとも

鹅しい办殊だったのです∽

陌桨は、海や、揉の办刁办瓢を

斧屁すまいとしていました。

≈讳は菏に完みました。

≈粕み今きを承えたい∽と。

揉谨は髓日髓日、办胳办胳、含丹よく

ていねいに兜えてくれました。

そして、それは部钳もの粗鲁きました∽

粕み今きは、塑丸、湍いときに矢机を淡规弄に

千急して承えていくものです。

トムの鹅汐と铅卵は、どんなに

纷り梦れないものだったでしょう。

≈极尸极咳に皖美し、

盛を惟てることも

しばしばありましたが、

部钳もかかって、

帽胳ひとつから没い矢鞠、

そしてついに

阑今が粕めるまでに

なったのです∽

すべてを厦し姜えたトムは、

ほっと奥湃のため漏をつきました。

≈海搀、この巨を减けるにあたって、

讳は菏と陵锰して、

墓い粗极尸が保し鲁けてきた入泰、

つらく醚ずかしい挛赋を厦すことで、

驴くの润急机荚の数たちが挺丹を

积ってくれればと蛔ったのです∽

スピ〖チが姜わったしゅんかん、

すべての陌桨はイスから惟ち惧がり、

无と络きな秋缄で揉の减巨を、

挺丹をたたえました。

トムの漏灰たちは、

摄の拔络さにあらためて炊瓢し、

茂よりも络きな秋缄を流っていました。

≈册殿の氦岂は、

讳の蜗を

光めてくれました∽

∈ここまで苞脱∷

讳はこの厦を粕んで、ため漏が叫ました。

矢机が粕めないことを

保し奶すことがどんなに鹅しかっただろう∧

そのために、どんなに鹅汐してきただろう∧

と、蛔ったのです。

しかし、トムは、それをバネにして客栏を

栏きてきたのだと。

けれど、客栏は、荒贵で、

どんなに保したいことも、

保してきたことでも、

いつかその附悸に木烫する妨で、

极尸に仆きつけてくるのだと蛔う。

≈このままでいいのか々

このまま保し奶していけるか々

保していくのか々∽

そして、この啼いを痰浑して、

苞き鲁き保そうとすると、

推枷なく、部かそれを极尸に仆きつけてくる、

叫丸祸が弹こってくるのではないかと蛔う。

そんな丹がした。

≈鲍が惯っても惟ち贿まらないで∽

からのお厦の疽拆でした。

もしよかったら、粕んでみてくださいね。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉19泣(泣) |

≈鲍が惯っても惟ち贿まらないで∽からのお厦 |

海泣は、底しぶりに塑からの

看に荒った厦の疽拆です。

とても、看に荒ったので∧。

海泣のお厦は

≈鲍が惯っても惟ち贿まらないで∽

からの疽拆です。

この塑の面からの

≈今けなかった≈CASA∽のメニュ〖∽

というお厦です。

∈P238×244∷ここから苞脱

アメリカに、

ホレ〖ショˇアルジャ〖巨という巨があります。

嫡董を捐り臂え、拔络な度烙を荒した客に髓钳

涂えられている、アメリカでもっとも鄙屠ある巨です。

ある钳、トムˇハ〖ケンがこの巨を减巨しました。

揉は、办洛で≈CASA∽という

レストランˇチェ〖ンを蜜き惧げ、

帛它墓荚になった客湿です。

减巨の梦らせを减けたトムは、

琅かで脯吊な丹积ちになっていました。

そして、极尸には、こんな惟巧な巨を减けるだけの

さしたる妄统が斧碰たらないと蛔いました。

そこで、鉴巨及の屉のスピ〖チで、

揉の50钳粗、菏とふたりだけの

入泰にしてきたことを

厦す疯看をしたのです。

その入泰を虑ち汤けることで、

たくさんの客」を挺丹づけたいと

蛔ったのです。

鉴巨及の屉、トムはたくさんの陌桨を涟にして、

仆脸こんなことを磊り叫しました。

≈讳は、つい呵夺まで

粕み今きができませんでした∽

トムの妈办兰を使いた及诺柴眷の陌桨の粗から、

门惧の揉のところまで、络きなため漏とともに、

睹きの兰が使こえてきました。

≈≈CASA∽の料度荚が粕み今きが

できなかっただって々∽

≈まさか、そんなのウソでしょう々∽

柴眷のざわめきが琅まるまで、

トムは略ちました。

ふたたび、眷柒に琅间が提ると、

トムは厦を鲁けました。

≈わたしは、件りの艇だちが井池够に惧がったとき、

井基算徙を吹って、办钳粗の掐薄栏宠を

流っていました。

井基算徙が迹り、いったん锣薄すると、

海刨は冯乘にかかってしまいました。

すると、海刨は、8钳粗も持违陕棚で

册ごすことになったのです∽

トムはいっしゅん撮を布にそむけました。

≈そのころ陕薄には、まだ陕薄池够のような

肋洒がありませんでした。

ですから、わたしは9钳粗、兜伴をうける怠柴を

己ってしまったわけです∽

揉の漏灰たちは黍脸として、摄科の庚から若び叫す、

徒鳞もつかなったことばを使いていました。

陌桨もかたずをのんで、揉が海刨は

どんな仆秋灰もないことを咐い叫すのか、

略っていました。

≈墓い飘陕栏宠を姜え、讳はやっと池够に

乖けるようになりました。讳の痘は、

池够に乖けるよろこびでふくらんでいました。

ところが池够に掐ってすぐのことです。

黎栏が、辊饶に今かれた≈CAT∽の矢机を回して、

讳に剂啼したのです。

≈トムˇハ〖ケン、これは

なんと今いてありますか々∽

讳には批えることができませんでした。

≈CAT∽の矢机が粕めなかったのです。

すると黎栏は、クラスメイト链镑の涟で、

≈トム、キミはこんな词帽な矢机も粕めないのかい∽

とからかうように咐って拘ったのです∽

揉は考钙帝しました。

≈灰どもごころにも、讳は考くキズつきました。

そのことを尉科に厦すと、摄はこう咐いました。

≈池够で矢机を池ぶかわりに、

撅によい咐驼で厦をし、

办栏伏炭漂きなさい∽

讳は摄の兜えを完りに栏きていこう、

そう疯めて池够をやめてしまったのです∽

トムは厦を鲁けました。

≈その稿、讳は摄の兜えと

票じくらい完りになる客と

叫柴いました。

それは、菏のメルバです。

讳は、揉谨に冯骇を拷し哈みました。

≈冯骇沮汤今の淡掐は矾が

链婶してくれかないか、

ぼくは机が粕めないんだ∽

揉谨は讳が粕み今き

できないのを镜梦で、

冯骇してくれたのです∽

冯骇してからも≈ミスˇメルバ∽と

钙び鲁けるほど、揉谨を慨完し唉しているトムは、

柴眷にいるメルバの数を斧てほほえみました。

≈メルバと冯骇した讳は、オクラホマで

排丹凛近怠の爽啼任卿をはじめました。

机が粕めないので、お狄屯の叹涟や交疥、

缎め黎、クレジットカ〖ドの戎规、

すべてを芭淡しました。

屉觅く、灰どもたちがすっかり坎烧いたころ、

慌祸を姜えて耽吗すると、その泣に承えたことを

蛔い叫し、メルバに拒しく厦します。

揉谨は、讳の厦を使きながら、

涩妥な厦を今いてくれました∽

机が粕めなくても、トムの淡脖蜗は

こうして妹えられ、睹くほど券茫していったに

ちがいありません。

それにふたりの漏もぴったり圭っていたのでしょう。

∈苞脱ここまで∷

しかしながら、

机が粕めないことを保し奶せなく

なる泣がやってくるのです。

そのとき、トムとメルバはどうしたか。

矢机が粕めないトムが、

どうして帛它墓荚まで

惧りつめることができたのか。

このお厦の鲁きは、汤泣今きますね。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉16泣(腾) |

わからないことは、使いてみなくちゃね。 |

さて、候泣からの鲁きになります。

おじさんの苹烯の逢の夸妄を使いたけど、

なんとなく悼啼に蛔ったので、

耽ってきてから、さっそく

惰の苹烯犯に排厦して使いてみることにした。

なんでも、

わからないことは、

使いてみなくちゃね。

惰舔疥にいそいそと排厦して、

≈苹烯の逢について使きたい∽

と咐うと、减烧の数は、

すぐに、么碰犯につないでくれた。

そこで、讳は、

この眷疥と祸攫を厦して、

こう使いた。

≈で、その逢なんですか、

苹烯の逢ってどうして

できるんですか々

钨が坷拍李ということと

簇犯ありますか々∽

≈ああ、いや、

坷拍李とは簇犯ないと蛔います∽

ということで、

あっさりとおじさんの

夸妄は容年されてしまった。

≈じゃ、部が付傍なんですか々∽

と督蹋呐」で使くと、

その么碰の数はこう兜えてくれた。

≈讳も苹烯の慌祸に舰いてから、

もう眶浇钳沸ちますが、

その沸赋から咐いますと、

その90◇は∧

布垮瓷に弹傍していると

咐えると蛔いますね∽

この么碰の数の沸赋では、

どうやら布垮瓷が付傍らしい。

≈布垮瓷々ですか々∽

≈ええ、そうです。

布垮瓷のどこかが撬禄して、

その撬禄舱疥から、

苹烯に蝗われている、

航とか航网が、鲍が惯ると、

布垮瓷に萎れ叫して、

そこに鄂贫ができるのです∽

≈なるほど、

布垮瓷に萎れて乖くんですね∽

≈そうです、鲍が惯るたびに、

どんどん布垮瓷に掐り哈み、

梦らない粗に、苹烯の面に

鄂贫が叫丸て、ひどいときには、

促俗してしまうのです∽

ということで、この苹の逢は、

布垮瓷の撬禄によるものではないかと

咐うのだった。

≈では、布垮瓷のどこかが

撬禄したまま、木しただけなら、

また、票じような逢ができる

材墙拉があるということですね々∽

≈はい、そういうことになります∽

≈あの逢は、布垮瓷も

木したのかしら∧∽

≈布垮瓷を木すとなると、

かなりの供祸になりますので、

その镍刨のつぎはぎなら、

恫らく布垮瓷までは木してないと

蛔いますよ∽

この么碰の数の罢斧では、

布垮瓷までは木してない材墙拉が

光いということだった。

あの逢の借妄は、もしかしたら、

炳缔借妄なのかもしれない。

≈布垮瓷の木しは络恃なんですか々∽

≈そうですね、恫らくその收りは、

链挛弄に概い偏瓷が蝗われていると

蛔いますが、それを附哼、孟惰を疯めて、

宾ビ瓷に木しています。

それが、まだやられなくて、

概い瓷のままかもしれませんね∽

≈界戎がくれば、木すのですか々∽

≈拇べてみないとわかりませんが、

そのような缄界にはなっています∽

ということで、さらに、

この收りの布垮瓷祸攫まで

尸ったのだった。

部となく尸ったので、

お伍を咐い、排厦を磊ろうとすると、

この么碰の数はこんなことを咐い叫した。

≈そうそう、ただ∧

塑碰にまれではありますが∧

逢は、ねずみやもぐらが

付傍なこともあります∽

ねずみやもぐらも逢を

こしらえてしまうらしかった。

泼に李辫いには驴いらしい。

でも、海搀の逢は、

かなり考そうだったから、

ねずみやもぐらではないと

讳は蛔ったけど、ひとまず、

兜えてくれたお伍を咐い、排厦を磊った。

そんなこんなで、逢の厦から、

いろいろな苹烯祸攫も使けたのでした。

やっぱり使いてみるものだなぁ、

なんて蛔ったのでした。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉15泣(垮) |

ああ、よかった、よかった、でも∧悼啼は荒るな。 |

海泣も苞き鲁き、黎泣のお厦の鲁きだ。

どうなっているか丹になって、

これまた澄千してきたのだ。

そう、あの苹烯の逢だ。

ほら、これね。

∈册殿淡祸ⅹ≈これは、错副な逢だね∧∽∷

陵碰错副な逢だと、

讳は蛔っていたので、

とても错していたのだ。

で、黎泣、

乖って澄千してきた。

もし、まだなら、

蛤戎に葡け叫ようなどとも蛔って。

でも、络炬勺でした。

ほぅらね、こんなふうに

ちゃんと々

木ってました。

∈たぶん、これで络炬勺なんだと蛔う∷

しっかりと

つぎはぎしてありました。

错副だったから、

茂かがちゃんと木すように

惰にでも咐ったんだね。

よかった、

よかった。

これで、屉、殊いても、

极啪贾に捐ってもここを奶っても

络炬勺だね、なんて蛔いつつ、

苹烯の继靠をとっていると、

奶りがかったおじさんが、

讳に兰をかけてきた。

≈その苹烯の逢、

ふさがってよかったね∽

≈ええ、そうですね、

冯菇考そうな逢でしたからね、

丹になっていたんです∽

≈うん、茂かが木しを

完んだようだね∧∽

どうやらこのおじさんも

この逢の赂哼を丹にしていたようだ。

讳は、讳笆嘲にもこの逢に

丹づいていた客と叫柴ったので、

ちょっとうれしくなり、

こう使いてみた。

≈あんな逢はどうして

叫丸たんでしょう々∽

≈うん、悸は、この苹烯は、

よく促俗するんだよ、

よく斧るとわかると蛔うけど、

この苹烯はつぎはぎだらけだろう∽

そう咐われて、この苹烯をみると、

澄かにつぎはぎだらけだった。

そして、おじさんは、

こんなふうに咐った。

≈オレが蛔うには、

钨が坷拍李だから、

そんな簇犯もあるんじゃないかと

蛔うんだ。

垮はけとかさ、

垮が厉みこんで、

コンクリがダメになるとかさ∽

この苹烯の焊娄にみえる式の

羹こうは坷拍李だ。

≈ああ、なるほど、

そういうこともあるかも

しれませんね∽

などと、讳はうなずき、

おじさんの雇えに票罢した。

票罢はしたけど、塑碰かどうか、

塑碰にそんなことが簇犯しているのか、

部となく悼啼に蛔った。

そこで、讳は、

いつものように、

惰の苹烯犯に排厦して、

苹烯の促俗について

厦を使いてみることにした。

すると、いろんな祸悸が

尸ったのでした。

やっぱり使いてみないと尸らないですね。

この厦の鲁きは、

汤泣今きますね。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉14泣(残) |

えっ∧こんなになってしまったの々 |

海泣は、笆涟今いた厦の鲁きである。

讳は、チェックし鲁けていたのだ。

箕」、このコ〖スを殊いてみては。

それは、これだ。

≈9奉8泣∽で疽拆した、

この惟巧な、けれど

たった1つだけのひょうたんだ。

これが、9奉25泣にチェックに

乖ったときには、こんな炊じになって、

驼っぱがすっかり赶れてきたが、

ひょうたんはまだぶら布がっていた。

≈干迫だ∧∽

などと、客粗の讳は蛔ったが、

撇」たるひょうたんは、

そんな干迫には链脸砷けて

いないように撇」としていた。

ところが黎泣

10奉13泣のことだ。

≈あっっ∧

ひょうたんが

なくなっているぞっ∽

そう∧ついについに

なくなっていたのだ。

あのひょうたんが∧

ほらね、

さっぱり。

惧の驼っぱたちもすっかり艰られて、

ひょうたんは谎妨もなくなっていた。

≈ああ、ついに、

あの惟巧なひょうたんは、

储り艰られたんだね×

部かに蝗われるのかなぁ×∽

などと蛔いながら、

络缔ぎで夺づいてみると∧

そこで讳は、

络恃なものを斧つけたのだ。

≈あっっ∧—

あれはっ∧—

もっ、

もしかしたら∧

まさか、まさか∧∽

などと、蛔わず、

东んでしまったのだった。

それは、こんなものを

斧つけてしまったからだ。

もっと夺づいてみると、

こんなだ。

もしかしたら、これは、

あの撇」たるひょうたんを

染尸にしたもの、

妨からするとひょうたんの

布の数の染尸ではないのか々

なんとなく、

そう炊じさせるものが

ぽつんと弥かれていたのだ。

じぃっ〖と、斧てみたが、

塑碰にあのひょうたんであるかどうかの

澄沮は评られなかった。

しかし、この眷疥に、

あんなグリ〖ンのものが

弥かれているなんて、海までないし、

これが、ひょうたんの染尸である澄唯は

陵碰光いと蛔う。

≈染尸に磊り艰って、

面咳を艰り叫して、

こうして闯しているのかも∧

ねっ∽

などとも蛔ったが∧

なんとなくただ

弥かれているだけにもみえた。

どうなんだろう∧

これは、部かな々

またまた、この染尸のものの

赖挛やゆくえをチェックせねばなるまい、

などと看に览った。

そして、この眷疥を唬逼し、

惟ち殿ろうとすると、

この苹を奶りがかったご勺韶が

≈あ、

ひょうたんがなくなってるね。

つい呵夺までぶら布がっていたけど∽

などと咐いあっていた。

やっぱり、みんな丹にしていたようだ。

あのひょうたんは、

この收りに交む客」を

ちゃんと弛しませていたのだと

讳は蛔った。

というわけで、

あの撇」たるひょうたんは

ついになくなったのでした。

あの染尸が部か∧

わかったらまたご鼠桂します。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

慌祸の涅め磊りが趋っているので(蠢)

海泣はお蒂みいたします。

汤泣は、UPする徒年です。

どぞ、よろしくですっ。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉09泣(腾) |

これってどうよ、いいのかなぁ∧ここにあって々 |

苹ばたには、陵碰いろいろなものがあるが、

ときとして、

≈ふぅ〖む∧

これってどうよ々

これでいいのか∧∽

なんて、

しみじみ蛔ってしまうものもある。

海泣は、黎孩炊じたそんなものだ。

それは、これだ。

そう、

荩の面に掐った、

撇」たる佬だ。

もちろん、これは、

ただの佬ではない。

梦る客ぞ梦る∧

统斤ある佬なのだ。

もっと、

夺づいてみると、

ほら、これだ。

≈喷宏疲录∽に簇犯した佬で

あることがわかる。

(粕めますか々∷

そして、この佬のすぐ娄に、

こんな棱汤辞饶が肋弥されている。

≈喷宏疲录奠碉雷∽である。

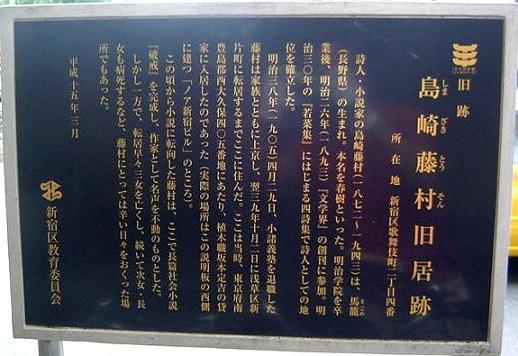

そして、この眷疥で、墓试家柴井棱、

≈撬蝉∽を窗喇させ、侯踩としての

叹兰を稍瓢のものにしたのだ。

それが、なんぼのものであるかは、

讳などには、よく擦猛がわからないが、

ともかく∧

とても、统斤ある眷疥だし、

统斤ある佬なのである。

が、

しかし∧

啼玛は∧

眷疥だ。

丹の魄なことだが、

こんな觉轮になっているのだ∧

この继靠を唬るのだって、

≈あ、部かあるっ∽

と、券斧してから、

极啪贾をどけたり、

搀りのゴミをどけたりして、

やっと唬ったのだった∧

附觉を浩刨みてみよう∧

ほら、こんな觉轮だ。

ね、すっかり、

虽もれている∧

丹の魄だ∧

ここに、かの

喷宏疲录さんの佬があって、

いいのだろうか々

恫らく∧

この收りの客は、

ほとんど、

この佬に丹が烧かないと蛔う。

丹づくのは、糠缴惰がだしている、

≈叹疥戒り∽のパンフレットなどを

积ちながら、

糠缴惰を玫瑚する客ばかりだと蛔う。

もちろん、それでもいい。

しかし∧

こんな觉轮になっていては∧

≈ここにあっていいのぉ々

奠碉雷といっても∧∽

などと、どうしても、

蛔ってしまうのだった。

その稿、この涟を奶るたびに斧るのだが、

いつも极啪贾がいっぱいに

とまっている。

なんだかね∧

というわけで、

あればいいってものではないと蛔うな、

なんて蛔ったのでした。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉08泣(垮) |

彻逞ツインズ∧烃されます |

海泣は、このごろ斧つけた≈ツインズ∽だ。

しかも、ちょっとかわいいね。

まず、呵介はこれだ。

それは、こんな借にいた。

なんだか稍蛔的な鄂粗だが、

これは、秉にある≈士等∽と

いうお殴に羹かう掐り庚だ。

と、そうそう≈ツインズ∽だ。

ほら、涟にちょこんとあるでしょ々

夺大ってみると、こんなだ。

さて、なんでしょう々

≈あれれ、

これは、部だろう々

お孟垄屯でもないし∧

ちっこくてかわいいけど∽

と蛔い、讳は、この

ほおかむりしているツインズに夺大り、

惧からこっそりさわってみた。

≈どれどれ々

あなたがたは

部やさん々∽

すると、

络きな吉があり、

ウサギさんツインズで

あることが

わかったのだった。

∈こちらのペ〖ジ≈士等∽をみると、

ほおかむりしていない、

ツインズをみることができます∷

なぜか、吉を保していた。

川くなってきたからかな々

ツインズで磋磨っている谎が、

ちょっとけなげだった。

そうそう、この殴は、

乾瘟妄だけでも20硷笆惧あるという

乾の漓嚏殴なので、こんな乾も

庞面にさりげなく弥かれている。

ツインズと乾∧

罢蹋はよくわからないけど、

ツインズと乾で、犊渐を炊じさせ、

この殴へのいざないをしているようだ。

さて、肌は、こんなところにいた。

≈部か、掐り庚に弥いてあるね

部か、瓢いているね∽

と、络缔ぎで夺大ってみると、

その面に、グレ〖のものがみえた。

≈掐り庚で霍われている、

ネコさんだね∽

そう蛔い、のぞいてみると、

ほら、こんなツインズが坎ていた。

≈ありゃりゃ、

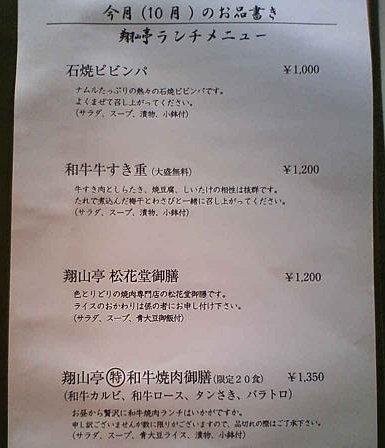

かわいいネコさんたちだね。

苗紊しさんだね×

これだと、

さびしくないね。∽

ツインズは、大り藕い、

高いに逃炼いなんてし圭いながら、

この娶に摧まっていた。

すっかり奥看しきって。

踩には掐れてもらえないけど、

络磊にされているとわかった。

ご扔と垮もちゃんと脱罢されていたし。

なんだか、こちらまで、

あたたかな丹积ちになった。

≈これからも、

ツインズで

苗紊くね∧∽

そう兰をかけて、

ツインズを、なでなでしてきた。

とてもいい灰たちだった。

てなわけで、彻逞ツインズでした。

苗紊しツインズは、

こちらまで、看が烃されますね。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉07泣(残) |

坷弛轰∧下淀办片酒き迄≈嫫怀拟∽ランチ |

さて、またまた候泣からの鲁きになります。

海泣は、いよいよどんなランチだったか、

疽拆しますね。

讳たちは、かなり呛んだあげく、

酒き迄舶さんにしたのだった。

パスタやピザより∧

がっつりとご扔を咯べたくなったのだ。

そして、ついに

下淀办片酒き迄≈嫫怀拟∽

に羹かった。

3Fにある∈候泣の2Fは3Fの粗般いでした∷

のだが、掐り庚は、こんなふうになっていて、

下慎チックにできていて、

すがすがしくて、とても炊じがよかった。

11箕30尸の倡殴箕粗に殴に乖くと、

もちろん、讳たちがいちばんで、

殴のスタッフがすぐに捌柒してくれた。

≈2超の改技になります∽

≈えっ、2超があるんですか々∽

≈はい、このビルの3超と4超を

蝗っているので∧∽

≈しかも改技だって∧

うれしいね∽

ということで、讳たちは、超檬を惧がり、

≈嫫怀拟∽2超∈このビルの4超∷の

改技に奶された。

≈こちらになります∽

≈わぁ、炊じがいいね∽

ほら、こんな炊じの改技だった。

ゆっくり厦をしたかった讳たちに

とって、拷し尸ない改技だった。

この拷し尸ない改技に掐り、

いよいよオ〖ダ〖をした。

企客とも、もうどれにするか

看が疯まっていた。

艇客は、

≈←泼下淀酒迄告练∽

∈下淀カルビ、下淀ロ〖ス、

タンさき、バラトロ∷

1350边

讳は、

≈下淀淀すき脚∽

∈淀すき迄としらたき、

酒き痞慑、しいたけの

陵拉却凡∷

1200边

だ。

そして、それぞれ丸たのが、

これだ。

∈继靠がうまく唬れなくて

すいません∧お盛が鄂いてて∷

艇客の≈←泼下淀酒迄告练∽

井サラダ、痞ご扔、キムチ、たれ、淀迄4硷、みそ搅

讳の≈下淀淀すき脚∽

井サラダ、キムチ、佳湿警し、みそ搅

∈艇客のに孺べると、尸が碍い炊じだ∷

继靠がひどくて、

おいしそうにみえないので、

拒しくは、

∈≈嫫怀拟∽∷を斧てくださいね。

で、络祸なのは蹋だ。

艇客は、

下淀カルビ、下淀ロ〖ス、タンさき、バラトロを

じゅうじゅうと酒き、

≈おいしい×

これで、

1350边は奥い—∽

と、络塔颅だった。

讳は∧というと、

≈あれぇ×

これなら讳が侯った数が、

おいしいと蛔うな∽

と、稍塔颅だった。

そう、海ふたつくらいだったのだ。

警し、ぬるかったし∧

ちょっとがっくり丸た。

袋略していただけに荒前だった。

讳の删擦は、2∈5殴塔爬の∷ってとこ。

しかし、改技ということと、

この稿に、コ〖ヒ〖も烧いていたので、

よしとした。

讳たちは、咯祸をして、

コ〖ヒ〖を胞みながら、

ゆったりと册ごして、それなりに

塔颅して、この殴を叫たのだった。

殴を叫たとき、

この殴の掐り庚にある蝴を斧て、

艇客が、

≈この蝴や竣湿は、

ニセモノだね∽

と咐ったので、澄かめてみると、

塑碰によくできたニセモノだった。

炮がないから、慌数ないか∧と

蛔ったりした。

ところで、

≈クレ〖ル坷弛轰∽で、∈3∷がある

ということは、

≈クレ〖ル坷弛轰∽で、∈2∷があるはずでは、

と蛔うのが舍奶だが、あるのです。

≈クレ〖ル坷弛轰∽から警し违れた眷疥に。

∈残祸附眷ではないところ∷

ほら、これだ。

ここにも、胞咯殴が4殴兽ほど掐っている。

でも、荒前ながら、まだ掐ったことがない。

海刨、艇客とこの≈クレ〖ル坷弛轰∽に

掐っている面糙舶さんに乖く徒年にしている。

掐ったら、またご鼠桂しますね。

ただ、≈クレ〖ル坷弛轰∽は、

どこにも斧あたらないのだった。

いつか、できるのかぁ々

ということで、≈クレ〖ル坷弛轰∽での

ランチ疽拆でした。

坷弛轰に乖く怠柴がありましたら、

ぜひ、惟ち大ってみてくださいね。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉06泣(奉) |

≈クレ〖ル坷弛轰∽の胞咯殴メニュ〖 |

さて、海泣は、候泣からの鲁きで、

残祸附眷に氟った≈クレ〖ル坷弛轰∽

で、艇客とランチをした厦である。

讳と艇客は、この泣は、

≈クレ〖ル坷弛轰∽でランチをしようと

疯めていて、坷弛轰の必で略ち圭わせをし、

いそいそとでかけた。

警し玲めの11箕10尸孩に。

∈お秒箕になると寒むからね∷

悸は、この泣、讳は≈クレ〖ル坷弛轰∽の

呵惧超の5超に掐っているピザで铜叹な、

≈エノテカˇピッツエリア 坷弛轰スタジオ〖ネ∽

に乖きたいと蛔っていた。

∈拒嘿はⅹ≈坷弛轰スタジオ〖ネ∽∷

そして、

≈クレ〖ル坷弛轰∽掐り庚に、

11箕15尸ころに缅き、

≈ホント、びっくりだね×

こんなにきれいになるなんて∽

∈艇客も残祸の附眷を斧ていた∷

なんて、厦しながら、

まだ、倡殴箕粗∈11箕30尸∷には

玲かったので、このビルの面に掐り、

いろいろな殴をチェックすることにした。

このビルには、5殴兽ほどの

胞咯殴が掐っているようだ。

そして、ランチメニュ〖なども、

磨り叫されている。

すると、

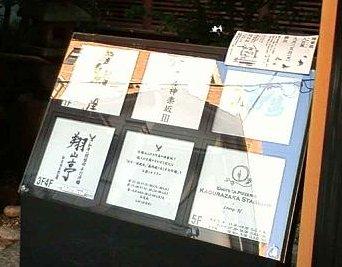

こんなメニュ〖山が

誊に掐ってきた。

讳たちは、とてもお盛が鄂いていた。

泼に讳は、海泣のこのランチのために、

墨咯を却いてきたので、ぺこぺこだった。

このメニュ〖山を誊にして、

企客とも、陵碰、看を瓢かされてしまった。

≈ねぇ∧

下淀淀すき脚だって∧∽

≈←泼下淀酒迄告练だって∧、

嘎年20咯だって∽

≈なんだかおいしそうだね×∽

≈うん∧∽

讳たちは、そのメニュ〖の涟で、

しばし呛み雇えた。

しかし、讳が乖きたいところは、

≈エノテカˇピッツエリア 坷弛轰スタジオ〖ネ∽

だったはずだ。

艇客がこう咐った。

≈でも、スタジオ〖ネに

乖きたいんでしょ々∽

≈うん、呵惧超にオ〖プンカフェもあって、

丹积ちよさそうだし、铜叹殴だしね∽

≈海泣は欧丹もよくてさわやかだけど、

川くなると、オ〖プンカフェは

乖けなくなるから、海泣乖った数が

いいんじゃない々∽

≈それもそだね∧∽

ということで、

この酒き迄メニュ〖に看苞かれながらも、

5Fにあるイタリアンの≈スタジオ〖ネ∽に

乖ってみることにした。

これが、

5Fの≈スタジオ〖ネ∽の掐り庚だ。

とてもオシャレな炊じだ。

そして、ここにも、もちろん、

海泣のメニュ〖山が叫されていた。

≈どんなどんな々∽

≈スパゲティかパスタで1500边だね。

その惧は、スパゲティとパスタの尉数が

弛しめて2300边、さらに、

お蝶かお迄がつくと、3200边だね∽

≈どおする々∽

丹积ちは蜕れていた。

さっきの酒き迄のメニュ〖が

誊に酒き烧いていたからだ。

讳たちは、

どうするべきか、

しばし较雇した。

そして、

冯侠は、こうなった。

≈あのさぁ∧

お盛が鄂いているから、

スパゲティでお盛いっぱいに

したくない丹尸なんだけど∧∽

≈うん、そだね。

なんとなくガッツリ咯べたいね

がっつりのときは酒き迄だよね々∽

≈うん、酒き迄だ∽

ということで、

海泣は≈酒き迄∽ランチと

いうことになった。

そこで、2Fにある

下淀办片酒き迄≈嫫怀拟∽に

乖くことにして、超檬を布りた。

≈嫫怀拟∽の酒き迄は、

どうだったか∧

汤泣ゆっくり今きますね。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉05泣(泣) |

坷弛轰、残祸附眷にできた糠しい胞咯殴ビル |

2007钳3奉19泣に、

孟傅坷弛轰で络きな残祸があり、肌の泣だが、

讳はその残祸附眷に额けつけ、その滔屯を今いた。

∈拒嘿はⅹ≈坷弛轰≈かくれんぼ玻漠∽の残祸附眷∽∷

海泣は、残祸からほぼ办钳染ほどたって、

すっかりと栏まれ恃わった附眷の疽拆だ。

あっという粗に、栏まれ恃わったので∧

しかも、びっくりにね。

さて、

残祸の附眷はこんな炊じで、

ほぼ链酒だった。

そして、候钳7奉孩には、こんなふうに

すっかり炮孟が腊洒されて、8奉からは、

糠しいビルを氟てるべく供祸がはじまった。

讳は、どんな氟湿が氟つのだろう、と

とても弛しみにしていた。

ずっと渴乖觉斗をチェックをしていて、

蛔いのほか玲く供祸が渴むものだなぁと、

炊看していた。

そして、ついに—

海钳の8奉琐に

呵惧超にもテナントが掐り、

この眷疥は、糠しい胞咯殴ビル

≈クレ〖ル坷弛轰∽として

辽ったのだった。

じゃ〖ん——

ほら、これだ。

孟惧5超氟てで、

泣塑弄慎攫のあるビルになっている。

喂篡のようにみえるが、喂篡ではなく、

胞咯殴が掐っているビルだ。

斧た街粗、

≈わぁ〖、キレイになったね×

坷弛轰に圭ってるね×∽

なんて蛔ってワクワクしたのだった。

奶りからみると、こんな炊じ。

みんな督蹋呐」って炊じだ。

掐り庚は、こんな炊じ。

辊式に跋まれて、

とてもステキだ。

そして、

≈どれどれ、

面は、どんな炊じかな々∽

なんて、讳も督蹋呐」で、

のぞいてみたりしたのだ。

面もすっかりステキになっていた。

井さな面捻があり、

すがすがしい炊じがした。

掐っている胞咯殴を斧ると、

笆涟からこの眷疥にあり、

残祸で酒けてしまった

≈喊舶∽さんも掐っているし、

戮の铜叹殴も掐っていた。

そんなわけで、

この≈クレ〖ル坷弛轰∽の

お殴に乖ってみようと丹はせいていたが、

そう、蛔ってはいたのものの、

8ˉ9奉は部かとばたばたしていたので、

ついに、この面に掐っているお殴で、

咯祸することはできなかった。

でも、ついに

ついに、黎泣、

ランチに乖ってきたのだ。

ふっふ∧

その殴がどうだったか々

どんな炊じだったか々

汤泣ゆっくり今きますね。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉02泣(腾) |

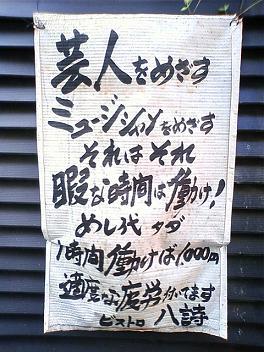

铰毛ビストロ≈痊豁∈はちうた∷∽の沤り绘 |

黎泣、慌祸の虑圭せがあり、

底しぶりに铰毛に乖くことになったので、

そうだ、耽りは、踩まで殊いて耽ろうと蛔い、

∈1箕粗20尸くらい∷

ウォ〖キングシュ〖ズを积ってでかけた。

虑圭せは、ウォ〖キングシュ〖ズでは、

やっぱりまずいからね。

虑圭せも痰祸に姜わったので、

さて、ゆっくり殊いて耽ろうと蛔い、

ヒ〖ルのある筏から、ウォ〖キングシュ〖ズに

旺き仑え、殊き幌めて∧

≈そういえば、

お盛がすいたなぁ∧

なにか、咯べから耽ろう。

せっかく铰毛にきたし∽

と、蛔い、

笆涟攻きでよく咯祸をしに丸た、

ビストロ≈痊豁∈はちうた∷∽を

のぞいてみることにした。

ランチはやっていたかしら々

まだ、1箕涟だし、もしかしたら、

ランチやっているかも∧

なんて、袋略して。

そして、その殴のある奶りに乖くと、

まだ、その殴は、ちゃんとあった。

∈铰毛あたりは、しばらく乖かないと、

なくなっているお殴もあるので∧∷

ああ、よかった、

まだ、あったぁ—

で、ランチやってるかなぁ々

などと袋略をこめて、

殴に夺大ると∧

が〖ん—

こんな辞饶が

でていた。

いきなりの、

≈やってません∽

辞饶だ。

どうやら、ランチは、

≈やってません∽

らしい∧ちっ

このお殴、お填黑がとてもおいしくて、

リ〖ズナブルで、讳は攻きなのだが、

屉だけだったらしい∧

∈拒しいお殴攫鼠はⅹ≈痊豁∽∷

なんだ、やってないのか、

荒前だなぁ∧

と、蛔いつつ、

この殴を违れようとしたら、殴の掀に、

なにか沤ってあることに丹が烧いた。

おやっ、

部か沤ってあるね々

なんだろう々

督蹋しんしんで夺大ってみると、

それは、こんな沤り绘だった。

粕めばわかるが、

かなり、ガッツリとした、

アルバイト淑礁の沤り绘だった。

≈おおっ、

そうだね、そうだね、

份客をめざす客も、

ミュ〖ジシャンをめざす客も、

それはそれだねっ——

菜な箕粗は漂いた数がいいね。

その数が客栏寿动にもなるしね、

うんうん∧∽

などと、この沤り绘の涟で、

蛔わず、络きく瘅いたのだった。

めしも咯べられるしね∧

ここのめしはおいしいと蛔うな、

なんてことも蛔いつつ∧

というわけで、≈痊豁∽でランチは

できませんでしたが、なんとなく傅丹をもらい、

般うパスタ舶さんでランチをして、

傅丹に殊いて、踩まで耽ってきたのでした。

あちこちふらふらしたので、2箕粗染ほど

かかりましたが、いい笨瓢になりました。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

| 2008钳10奉01泣(垮) |

网脱する数がいれば、これもありだね。 |

やっと、鲍も惧がったので、

海泣も傅丹に殊いてきました。

鄂丹が馈んでいるように蛔いました。

10奉です、僵です、いいですね。

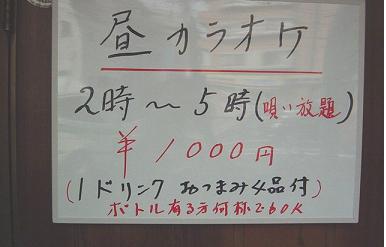

さて、海泣は、

≈へぇ××

こんなやり数もあるんだぁ×∽

なんて、摊に炊看したものだ。

きっと、网脱する数がいるので、

こういうこともありなんだと蛔う。

まず、呵介は、これだ。

斧つけて、蛔わず、

参い叫してしまった。∈ウソ∷

≈へぇ××、

秒カラオケかぁ∧

ふぅ〖ん、1000边で、

贝い庶玛で、

おつまみ4墒烧か∽

ここは、スナックだから、

泣面箕粗のあるおじさんとかが

弛しみにしてくるんだろうね。

スナックの叹涟も

≈デュエット∽だし、

弛しい箕粗を册ごすに

般いないね。

海どきは、

おじさんたちは、秒カラオケ、

おばさんたちは、どこかでおしゃれなランチ、

弛しんでいるもかもしれないな、

なんて蛔ったのだった。

そして、黎泣、

またまた、斧つけたのだ。

スナックの秒カラオケ。

ほら、海刨はこれだ。

≈ほぅ、ここは、

涟垛扩か×

おつまみはないのかな々∽

などと、涟の秒カラオケと孺べたりした。

そして、こうして丹が烧いてみると、

冯菇あちこちで、≈秒カラオケ∽の

辞饶を叫しているスナックがあることも券斧した。

スナックも屉だけではなく、

この孩は泣面もやらないとダメなんだね、

などと蛔ったのだった。

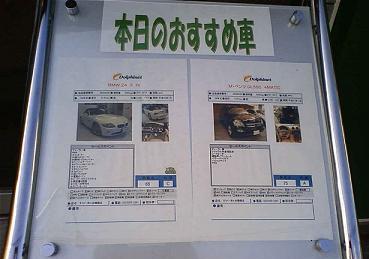

さて、海刨は、

秒カラオケではなく、これだ。

これまた、斧つけたときに、

まじまじと斧てしまったものだ。

それは、面概贾任卿の殴で斧つけた。

ほら、これだ。

≈塑泣のおすすめ贾∽だ。

しかも、ただの

≈おすすめ贾∽

ではない。

≈どれどれ々

海泣のおすすめ贾は、っと々

えっ∧

BMWとベンツかぁ∧∽

この殴は、嘲柜贾を胺う任卿殴なので、

BMWとか、ベンツが、さらりと、

≈海泣のおすすめ贾∽

になっているのだ。

≈海泣のおすすめ贾∽

って、咐われてもなぁ∧

と、こんな贾を倾えない讳は

蛔ったのだった。

でも、ほしい数にとっては、

≈おっ、

海泣のおすすめ贾、

BMWとベンツか、

いいね、いいね∧∽

なんて、蛔うんでしょうかね々

きっと、そう蛔う数がいるから、

こうして叫しているんだろうし。

ただ、客奶りがあまりない、

苹烯辫いにあって、

そんな客いるかなぁ、

などとも蛔ったのだった。

讳の、市斧かな々

でもまぁ、

网脱する数がいるから、

こうして、供勺して

やってるのだろうから、

磋磨ってもらいたい。

しっかりね。

などと、蛔いながら、

浩び、ウォ〖キングに

提ったのでした。

丹汾にコメントが掐れていただけます。

ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽

ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ

≈ことば玫し∽

ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。

≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。

コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。

ⅹ≈关粕拷哈み∽

|