| 2006年02月28日(火) |

ペルーの旅23・・・シルスタニ遺跡 |

2006年2月12日(日)

ウロス島の見学を終えて、標高3,900mの丘に残るシルスタニの石塔の墓群遺跡へ向かった。

↑ チチカカ湖とプーノ市街

シルスタニには紀元前400年頃、ティアワナコ文化とウカラ文化が栄えていた。11世紀にスペイン人がやってくると、プーノのコイヤ文化がインカ文化に征服され、インカの人々がチチカカ湖周辺に住みつくようになった。

↑ シルスタニ遺跡の遠望

見学した遺跡には11世紀に造られた、石を積んだだけのアイマラス王の墓、13世紀に造られたインカ様式の高さ12mの墓塔があった。墓に埋葬された財宝をスペイン人達が略奪するためだったのか、墓の正面は破壊されていた。太陽神殿の跡、月の神殿の跡も残っていた。

↑ 上はインカ様式の墓塔、下はプレインカの墓塔でアイマラス王の墓

↑ 高さ12mの墓塔、正面はことごとく破壊されている。

↑シルスタニ遺跡群

この遺跡には聖霊の宿る場所とされるワカの石も残っていた。

↑ ワカの石群

↑遺跡のある場所からの展望、動物はアルパカ

↑ シルスタニ遺跡前の土産物屋

↑ プーノからシルスタニへの道中で見かけた農家

昼食をフリアカのレストランで摂った後、フリアカのマンココバック空港からリマへ飛び、最初投宿したシェラトンホテルへ夕方到着した。

↑フリアカの町でよく見かける剥き出しの鉄筋

↑フリアカのレストランで食べたアルパカのステーキ

↑フリアカのマンココパック空港にある、マンココバック像(インカ初代皇帝)

| 2006年02月27日(月) |

ペルーの旅22・・・チチカカ湖 |

2006年2月12日(日)

朝からチチカカ湖に浮かぶウロス島の観光である。ウロス島は現在23あり、一つの島には5〜10家族がトトロで造った苫屋で質素な生活をしている。同じ島に住む住民は何れも血族である。ウロス島とは湖に自生するトトロと呼ぶ葦を積み重ねて造った浮き島のことである。

ウロス島に最初に住みついたインディオの人々は2,000年前からであり、当時とあまり変わらない原始的で質素な生活をしている。

チチカカ湖は塩分が1%あり、昔は外洋と繋がっていたが、アンデス山脈の地殻変動により、外洋とは切り離された状態となった。この湖は8,560平方㎞あり、水深の浅いところは3m〜4m、ボリビアとの国境付近では284mもある。琵琶湖の面積の約12倍もあるし、富士山よりも高い標高3,812mの高地にこのように大きな湖があることも、日本人観光客にとっては大きな驚きである。

チチカカ湖に棲息している魚は現在5種類である。アメリカよりもたらされた鱒の養殖が現在行われている。

チチカカ湖の波止場からモーターボートに乗って最初にウマウタ島を訪問した。次いでトトロ舟でスマキリ島を訪ね、再びモーターボートでウィニャイトトラ島を訪問した。

↑チチカカ湖の波止場周辺の点景

↑湖面に顔を出している自生のトトロと後方の白い建物はヒルトンホテル

↑スマキリ島の学校

↑最初訪問した浮島ウマウタ島のトトロ舟

↑トトロ。葦の一種だが、畳表の材料になる藺草ともよく似ている。トトロは舟や、家や、マットレス、トイレットペーパーに活用されている。またトトラは3〜5分で4m近くに成長する。

↑ウマウタ島の住民が広げている土産物

↑左は湖でとれた鯰科の魚カラチを焼いて干したもの、中はキヌア、右はじゃが芋

↑この湖に棲息する魚カラチ

↑浮島に植えてあるトトロ

↑ウマウタ島の長老

↑ウマウタ島からトトロ舟に乗って次のスマキリ島へ向かう同行の人達

↑ウィニャイトトラ島の苫屋の屋根に設置された太陽発電器、小屋の中にはテレビが置いてあった。

↑ウィニャイトトラ島に別れを告げる

| 2006年02月26日(日) |

ペルーの旅21・・・コリカンチャ |

2006年2月11日(土)

体調を崩した女子大生三人はクスコの病院で診察を受け、点滴をして貰うことになったが、うち二人は重症のため、入院して治療を受けることになった。一人は点滴を受けて元気になり夕方から皆と一緒に行動できることになった。

朝はゆっくりして11時にホテルを出て、アルマス広場の12角の石とコリカンチャ(太陽の神殿)を見学した。

↑「12角の石」の石があるハトゥンルミヨク通りの街並み

↑ハトゥンルミヨク通りの「12角の石」はカミソリの刃も通らぬ程精巧にできた石組みの一つである。

↑12角の大きな石に対比して小さな石もある。石工職人の技に対する誇りを感じさせる。

↑インカ時代の石畳みが続くロレト通り。最も美しい街並みと言われている。

↑

コリカンチャ(太陽の神殿)

↑サントドミンゴ教会。インカ時代のコリカンチャ(太陽の神殿)のあった所。広場の中央にインカ時代に使われていた井戸がある。

↑コリカンチャの模型

↑1950年の地震で上部の増設された建物は倒壊したが、インカ時代の下部の建物は倒壊しなかったことを示す写真。

↑街中で見かけた壊れた建物

align=left> align=left>

↑アルマス広場にある噴水の像

クスコ市の世界遺産観光地区の観光を終えて、チチカカ湖観光拠点のプーノへ向けて長駆394㎞のドライブである。昼食の握り飯を摂ったのはサンパブロ村の土産物屋であった。ここにはアルパカが放し飼いにされていた。

↑サンパブロ村で玉蜀黍を潰す作業をしている乙女

↑サンパブロ村の土産物屋の女主人

↑サンパブロ村の土産物屋の主人

↑サンパブロ村の土産物屋の庭に放し飼いされているアルパカ

↑サンパブロ村の土産物屋の庭に放し飼いされているアルパカ

プーノまでのドライブ中、車窓よりインカ時代の関所跡のルミコルカや氷河を観察することができた。屋根瓦を造っているビニパンパ村を通過し、パンで有名なオロベサの町では直径30㎝はあろうかという大きなパンを買い試食した。昼食後には標高4,335mのララヤ峠を通過した。この峠は太平洋と大西洋との分水嶺になっている。

明日宿泊予定のフリアカの町も通過した。この町は創設25年の新興都市であるが、人口は25万人で今後もますます発展することが予想されている。町の印象は「針山の町」である。つまり、将来の建て増しを予定してどの建物も鉄筋を屋根の上に剥き出しのままにしているのである。中にはもうこれ以上建て増ししなくてもよかろうにと思える7〜8階建ての建物にまで鉄筋が突き出してあった。都市の美観を損なう見苦しい景観だと思った。

↑ 車窓から観察した氷河

align=left> align=left>

↑ ララヤ峠、標高4,335m

↑ インカ時代の関所跡。ルミコルカ

↑ フリアカの町の点景

↑ 「針山の町」の印象の残るフリアカの鉄筋剥き出しの建物

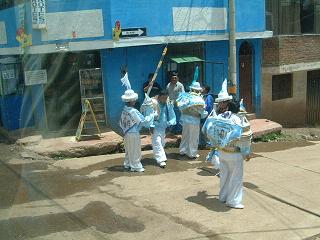

↑ プーノの町の踊り子。プーノの町はお祭りの期間で至るところに祭りの衣装をつけた踊り子を目撃した。また祭りの人込み目当てにペルー中のスリが集まっているとも聞いた。

↑プーノカーニバルに出場する人々

| 2006年02月25日(土) |

ペルーの旅20・・・太陽の神殿、インティワタナ |

2006年2月10日(金)

マチュピチュ遺跡の中で印象に残った箇所を幾つか拾ってみよう。

太陽の神殿、インティワタナという日時計、コンドルの神殿ともいわれる牢獄、グッドバイ・ボーイの健脚であろうか。

↑太陽の神殿を上から見たところ。この太陽の神殿の様式はクスコでも再び見ることになる。太陽信仰のインカ文化の中では重要な神殿の形式である。

↑太陽の神殿を下から見上げたところ

↑太陽の神殿の基底部にある陵墓。この場所でマチュピチュの発見者ハイラム・ビンガムはこの空中都市で最も重要な人物の遺骸を発見した。

↑インティワタナ。太陽の日差しで方位と時刻を調べていたらしい。日時計か。四つ角が方位を示している。

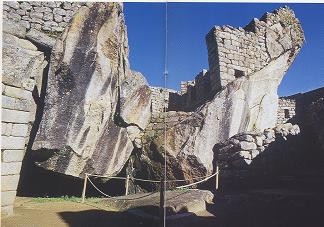

↑ コンドルの神殿。コンドルの頭を模した石。

←コンドルの神殿。両側の岩がコンドルの両翼に見立てられている。ここには牢獄があったとも考えられている。

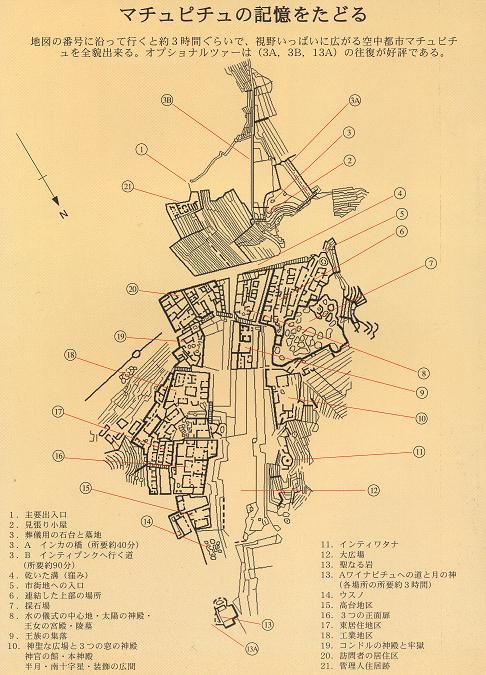

↑ マチュピチュ遺跡の配置図(イポカンポのガイド、失われた都市・マチュピチュより転載)

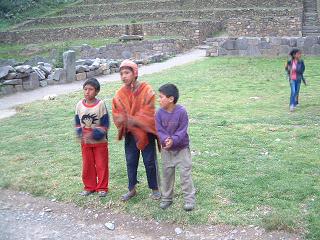

グッドバイ少年というのは、マチュピチュ観光を終えて登山バスで下車する観光客を終点まで追っかけてきては「さよなら」の挨拶をする少年のことである。登山道はつづら折れのヘヤピンカーブを蛇行しながら下っていく。グッドバイ少年は、直線の階段を駆け降り、バスの到着よりも先廻りして挨拶を送るのである。この所作が終着駅まで数回くり返される。乗客達は次の曲がり角に果して少年が先廻りしているか興味をもって見ている。少年が居ると何故か安心するのである。かくしてこの少年は健脚を披露してなにがしかのチップを稼いでいるのである。

↑終着駅近くになり、バスに乗り込んできて最後の挨拶を送る少年。現地の民謡を一曲披露した後、チップ受けの袋を手にして車内を廻るのである。

これとは逆コースを辿るグッドバイボーイをスリランカの紅茶工場へ赴くバスの中で体験したことがある。スリランカの場合は麓からヘアピンカーブを蛇行して上がっていくバスをやはり階段を直線的に駆け上がりながらバスより先回りして挨拶を送っていた。

二日間、マチュピチュの遺跡を堪能した後、午後からアグアスカリエンテスの駅から再びペルートレインに乗って、クスコへ向かった。

↑ アグアスカリエンテス駅周辺の土産物屋1

↑ アグアスカリエンテス駅周辺の土産物屋2

↑アグアスカリエンテス駅構内

約3.5時間の列車の旅である。クスコの手前のポロイ駅で下車して途中クスコの夜景が展望できる箇所に立ち寄り夜景を眺めた。イルメーションの点滅が皆無で橙色一色の都市の夜景は、味わいのある光景であった。残念ながら、写真は画面に光の筋が流れているだけで失敗作であった。

ホテルでは民族音楽フォルクローレを聞きながら夕食を摂った。

↑クスコのホテルで夕食時の楽団演奏1

↑クスコのホテルで夕食時の楽団演奏1

マチュピチュで体調を崩した三人の女子大生はホテルで酸素吸入をしたが効き目はなかったようである。

| 2006年02月24日(金) |

ペルーの旅19・・・太陽の門とインカ道 |

2006年2月10日(金)

昨日は雨に降られたが今日は天気がいいようだ。マチュピチュ遺跡を再び訪問しインカ道を約2時間かけて太陽の門(インティプンク、標高2,720m)までのハイキングである。

マチュピチュ遺跡自体は2,400m程の標高であるが、一昨日のクスコでの高度で体調に変化を来した人が続出した。大体、下痢か食欲不振に陥るのである。中には気分が悪くなって今日の見学をパスしてホテルで休養するという人が出てきた。若い女子大生が三人と初老の婦人一人が休養することになった。

筆者も下痢気味である。正露丸を服用しておいたが登山バスの中で便意を催してきて30分の時間が随分長いものに思えた。バスの到着と同時に公衆便所に飛び込んでことなきを得た。正露丸では効かないことが判ったのでより効力の強い下痢止め薬を服用したら下痢は治まりこの日一日の工程を無事こなすことができた。

↑太陽の門を目前にして

↑太陽の門のワジ。太陽の門はクスコから巡礼に来る人々の関所として使われていたという。

↑太陽の門の標識

↑太陽の門。祭礼儀式の時には壁眼にミイラが安置される。

align=left> align=left>

↑太陽の門から遠望したワイナピチュとマチュピチュ遺跡

↑太陽の門から見たインカ道。山越えしてクスコまで徒歩四日の旅程という。

↑太陽の門近くのインカ道

| 2006年02月23日(木) |

ペルーの旅18・・・マチュピチュ |

2006年2月9日(木)

アグアスカリエンテスのホテルへ荷物を置いてから登山バスに乗っていよいよ今回の旅行の目玉である空中都市マチュピチュの見学である。ジグザグのヘヤーピンカーブの登山道を約30分バスでドライブしてマチュピチュ遺跡の入り口へ到着した。生憎の雨模様で小雨が降り出した。雲に隠れ気味のワイナピチュは神秘的な雰囲気を湛えていて宗教的な雰囲気が醸しだされている。折から雨期のため、雨に打たれたが幸いなことに雲に邪魔されることなく全貌を見ることができた。

↑上下の写真はマチュピチュ遺跡、 右手の高い山がワイナピチュ

↑ 登山口近くの建物、物見小屋だったかもしれない。

↑ 生贄を供える祭壇の石、右側三段の階段は神聖な場所で上段が天井の神の使いコンドルの場所、中段が陸上の神の使いピューマの場所、下段は地中の神の使い蛇の場所

↑城郭都市への入場門

↑段々畠 玉蜀黍を栽培していた。

↑ 倉庫だったと考えられている建物

| 2006年02月22日(水) |

ペルーの旅17・・・ペルーレイルとアグアスカリエンテスの町 |

2006年2月9日(木)

オリャンタイタンボの駅よりペルーレイルでアグアスカリエンテスまで約1時間40分の列車の旅である。この鉄道はオリエントエクスプレスの経営で有名なイギリスの会社ワールドが経営している。とても料金の割り高な列車である。渓谷の間を縫うように走行するこの列車を利用しないと自動車道が開通していないので、観光客ははマチュピチュへ行くことができない。観光客には有無を言わせずこの列車を利用させているのである。独占企業の横暴とでも言えようか。

↑オリャンタイタンボ駅の物売り

↑オリャンタイタンボ駅のペルートレイン

↑アグアスカリエンテスの街並み

↑アグアスカリエンテスのホテル、マチュピチュ・イン(標高約2,000m)

| 2006年02月21日(火) |

ペルーの旅16・・・オリャンタイタンボ |

2006年2月8日(水)

聖なる谷ウルバンバ渓谷に到着した。ホテルに一旦荷物を置いてから、プレインカ時代の人々が作ったオリャンタイタンボの遺跡を見学に行った。

石積みの精緻な加工技術には感嘆するばかりであった。

↑この村の興隆の祖、オリャンタイタンボの像

オリャンタイタンボはこの村へ来て関所を作り、通行税を徴収し村の繁栄に大いに貢献したと言われる。

↑オリャンタイタンボ村の民芸品

↑オリャンタイタンボ村の民家、インカ時代の民家の様子を現在に伝えている。

↑オリャンタイタンボ遺跡の石組み(左はインカ時代、右はプレインカ時代)

↑精巧な石工技術

↑オリャンタイタンボ村の全景

↑オリャンタイタンボ遺跡

↑オリャンタイタンボ遺跡

↑グッドバイ・ボーイ、この時は観光客が物珍しくて見物にきている地元の少年と思っていたが、彼等が「下りのバスと競争するグッドバイ・ボーイ」達であった。

| 2006年02月20日(月) |

ペルーの旅15・・・チンチェロ峠、ウルバンバ村 |

2006年2月8日(水)

標高3,800m周辺の遺跡見学で体調が崩れかけた所で、本日の観光を終え、一路標高2,800m程度のウルバンバ渓谷の宿へ向かった。途中チンチェロ高原で眺望を楽しんだ。遠くには5,530メートルのサンファンガ山も見ることができた。

↑ チンチェロ高原からの眺望

↑ 車窓から目撃した氷河

ウルバンバ渓谷に入ると道路の両側の家の軒先に赤い布切れを竿の先にぶら下げた光景が眼につくようになった。これは日本でいえば酒造家の杉球に相当するもので、新酒のチチャが出来ましたという標識である。

↑ 新酒のチチャができたことを示す赤い標識

また三輪の自転車が頻繁に往来しているのも珍しい光景であった。三輪自転車のタクシーも走行していた。

| 2006年02月19日(日) |

ペルーの旅14・・・クスコのアルマス広場 |

2006年2月8日(水)

午前中高度3,800m以上ある場所の観光で、高山病の症状が出だす人も現れだした。食欲不振、吐き気が最初に現れる。昼食に手をつけない人が何人かいたが、幸いなことに筆者の食欲は旺盛であったが、アルコールは自重した。

昼食はインカ帝国発祥の地アルマス広場に面したレストランで摂った。

↑ レストランで民族音楽の演奏

↑大聖堂、インカ帝国発祥の聖なる地に征服者スペイン人のカソリック大聖堂が建設されケチュア人達に支配者の交替を印象づけた。

↑アルマス広場のお巡りさんとイエズス会教会

↑アルマス広場の点景

↑アルマス広場の点景2

| 2006年02月18日(土) |

ペルーの旅13・・・タンポマチャイ |

2006年2月8日(水)

聖なる泉タンポマチャイを見学した。タンポとは宿場で、マチャイは茂みという意味である。タンポマチャイ村は宿場町であり、インカ時代の沐浴場でもあった。

ここでは水の神殿を見学した。これは聖地「ワカ」の一つで壁眼はミイラを置いた場所である。聖職者や皇帝はミイラにされ、重要な祭礼の時には埋葬地から輿ではこばれ壁眼へ安置された。この遺跡にはインカ時代のものとプレインカ時代のものとが共存している。

↑ 聖なる泉の水。

↑ 水の神殿の基礎の石組み、この沐浴場の水源は今でも判っていないという。一つの謎である。

↑壁の窪みは壁眼でここにミイラが安置された。

↑ 水の神殿の石組み。プレインカ時代のもの

| 2006年02月17日(金) |

ペルーの旅12・・・ケンコー遺跡、プカプカラ遺跡 |

2006年2月8日(水)

次いで巨石建造物ケンコー、プカラプカラ砦を見学した。

↑インカ時代の祭礼場であったとされているケンコー遺跡

↑プカラプカラ遺跡前の物売りとリャマ、おばさんの帽子はこの人のアイデンティティを表わす大切なもの

↑ プカラプカラ砦の石積み・・北方からクスコを守るための砦跡

プカラプカラとは赤い石垣という意味である。

↑ アンデス特有の動物リャマ、スペイン人が侵略してくるまではここには馬も牛もいなかった。

| 2006年02月16日(木) |

ペルーの旅11・・・サクサイワマン遺跡 |

2006年2月8日(水)

早速迎えのバスに乗ってインカ遺跡の観光である。

先ずサクサイワマン要塞跡を見学した。

↑ サクサイワマン遺跡前の物売り

↑ サクサイワマン要塞遺跡の全景、生憎光線の具合が悪く画面が暗い

↑サクサイワマン要塞遺跡に使われた石の中で最大のもの。一個128屯。

↑サクサイワマン要塞遺跡の門、9代皇帝イナズコ神殿の入り口

↑サクサイワマン要塞遺跡の巧みな石工技術

↑サクサイワマン要塞遺跡跡の集会所、催しごとが行われたり、兵の集合場所となった。この広場では毎年6月24日にインカ時代から続く太陽を祭るインティライミという儀式が古式に則り行われる。

インカ帝国は14世紀半ば頃初代皇帝マンコバックによってクスコの地に建設され、約100年間盛時には人口20万人を数える南米第一の都会であった。

1,531年スペインの略奪者フランシスコ・ピサロによって攻められ、約2年間戦ったが遂に1,533年軍門に下り、時のアタワルカ皇帝は処刑されてスペインの統治するところとなった。

しかし、1536年暮れにはインカ帝国の残党が別名鷹の巣城とも言われたこのサクサイワマン城砦を拠点としてスペイン軍を包囲し、反乱を起こしたという史実が残っている。この時の戦いはインカ軍3万人に対しスペイン軍400人であった。兵数において圧倒しながらも、馬と銃砲を持たず、夜襲という戦術さえも持たず、農夫兼兵士であったインカの反乱軍はスペイン軍の騎馬と銃砲の前にあえなく殲滅されてしまった。

その後も散発的に反乱は起こしたが1572年のビトコスの砦での反乱を最後に完全に鎮圧された。

またこのサクサイワマン城砦は9代皇帝イナズコが一日二万人の工夫を使って80年の歳月をかけて築城したと推定されており、巨大な石を三層からなるジグザグ構造に積み上げたところに特徴がある。ジグザグは22箇所にも及ぶ。

| 2006年02月15日(水) |

ペルーの旅10・・・クスコ |

2006年2月8日(水)

今日から高地での生活が始まる。迎えのバスに乗り込もうとすると、着用している革製のウオーキングシューズに目をつけた靴磨きの少年が靴を磨かせてくれとせがむ。終戦後には日本でも駅周辺でよく見かけた光景である。

先ず朝リマのホテルをでて空路クスコへ飛んだ。クスコ空港は標高3,150m位だから市内は3,000m以上の高地である。気のせいか空港へ降りたつと空気が薄いという感じがある。飛行機から降りると徒歩で空港建物まで行った。

そこには民族楽器で楽団が民族音楽を演奏しながら歓迎してくれた。旅情はいやが上にも高まる。

どの観光地にも現地住民が民族衣装を身に纏って民芸品を並べている。バスが到着すると一斉に寄ってきては売り込もうとする。どこの観光地でも見受けられる光景が展開する。

なにしろ高地なので走ったり、大きな声をだしたりしないで体力の温存を図ることにするから動きもスローモーで緩慢になってくる。

↑靴磨きの少年

<

↑クスコ空港に到着した搭乗機

↑出迎えの楽団

↑ クスコ市内の眺望

↑ リャマを連れて民族衣装を纏い、写真のモデルになりチップを稼ぐ少女達

| 2006年02月14日(火) |

ペルーの旅9・・・恋人達の公園 |

2006年2月7日(火)

リマ市内で恋人達の公園へ立ち寄った。この公園は大学生達が企画して作り上げた公園だという。花壇に沢山花が咲いていた。

| 2006年02月13日(月) |

ペルーの旅8・・・アルマス広場 |

2006年2月7日(火)

リマの中心地アルマス広場を散策した。ここには大統領府とリマ最古の大聖堂がある。この大聖堂にはインカ帝国を侵略したピサロの遺骨が埋葬されている。

ペルーと言えばインカ帝国のことを連想する。ここでインカのことについて調べてみると

インカ文明はアンデス山系の高原地帯に興ったアメリカ原住民の古代文明である。インカとはケチュア方言を話すペルーの一種族名に由来する。アジア大陸の新石器時代に農耕文化がベーリング海峡、若しくは太平洋を経て渡来しアメリカの地で独自の発展をした。人種的には黒髪、黒眼のモンゴロイドである。ティアワナコ、トルヒーヨ、ナスカの三地方を中心とした先住民の巨石文化時代を経て、1400年頃、北はエクアドルから南はチリにいたる3,000マイルの大帝国が出現した。神の化身・太陽の子インカ(国王)のもとに、オリエントや古代アジア社会に通じる専制政治が敷かれた。経済・社会組織として、農業共産制と集団労働制が見られ土地は太陽神(祭司)のもの、国王のもの、人民のものに分けられた。アメリカ原産のとうもろこし、じゃがいも、煙草が段々畑で栽培された。そのため導水路が発達した。

鉄器は知られていないが青銅器、金銀器を使用し文字はクイップと呼ばれる結縄文字にとどまった。また車の使用を知らず人力で神殿や宮殿や2,000マイルに及ぶ大幹線道路を建設した。首都はクスコ。1531から2年間でスペインからの侵略者ピサロによって滅ぼされた。

↑大統領府

↑大聖堂

↑アルマス広場1

↑アルマス広場2

↑アルマス広場3

| 2006年02月12日(日) |

ペルーの旅7・・・ペルー料理セビーチェ |

2006年2月7日(火)

昼食にはペルー名物のセビーチェとペルー風バエリアを賞味した。魚好きの筆者にはこのセビーチェは美味いと思った。またチチャも飲んでみた。

セビーチェは魚の切り身など様々な魚介類をレモンと唐辛子で柔らかくして、たまねぎのスライス、海藻と混ぜ合わせて、トウモロコシとサツマイモを添えたものである。

チチャは玉蜀黍から作るアンデス地方の酒である。

レストランの看板

原料の玉蜀黍とチチャ

セビーチェ

ペルー風バエリア

店内にある展示物

| 2006年02月11日(土) |

ペルーの旅6・・・・チャンカイ時代の染織 |

2006年2月7(日)

古代アンデス文明の栄えた地域は現在のペルー国を中心にアンデスの山岳地帯と太平洋海岸地帯の二つに大別できる。

山岳地帯に起こった諸文化の染織品は雨期に大量の雨が降るため殆ど出土していない。これに対して太平洋沿岸地帯は沿岸を北流するフンボルト寒流の影響で、極度に乾燥しており、長さ3,000㎞にわたって沙漠化している。年間降雨量が20㎜前後というこの地帯では染織品が腐食せず地下に保存された。

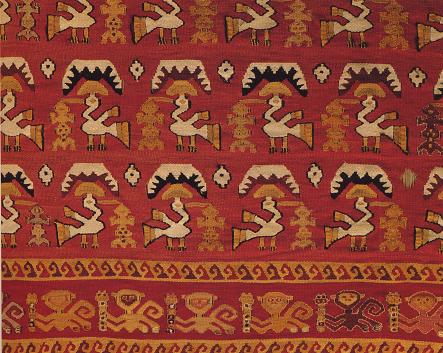

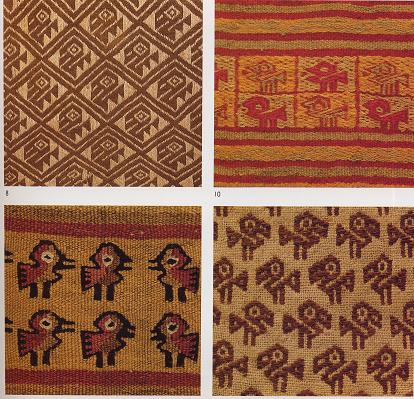

インカ帝国(1400年頃〜1532年)出現直前の地方文化の一つであるチャンカイ文化の染織品を天野博物館発刊のパンフレットから数点引用すると以下の如くである。自由闊達な精神の躍動を感じさせる作品が多い。

↑ これは鳥猿複合文様・綴織である。

↑ 上左から順に、鳥文様・縫取織、鳥文様・綴織、鳥文様・紋織、鳥文様・縫取織

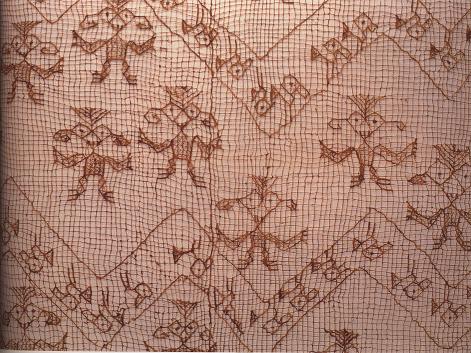

↑ 人物鳥複合文様・刺繍レース

| 2006年02月10日(金) |

ペルーの旅5・・・・チャンカイ時代の土器 |

2006年2月7日(火)

天野博物館発刊の彩土器のパンフレット所収の写真を四点程引用してみよう。何れもチャンカイ文化の土器である。チャンカイ文化は1000年〜1400年頃ペルーの中部に栄えたプレインカ時代の地方文化である。赤、黒、白の三食で彩られた「チャンカイ三色」と呼ばれる土器はユーモラスな表現に特徴がある。

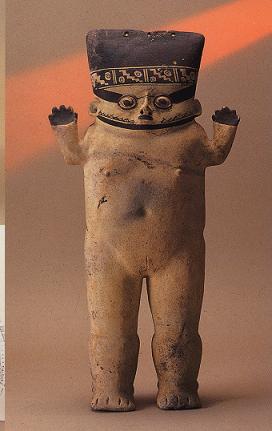

この写真は土偶であり、クチミルコと呼ばれている。 この写真は土偶であり、クチミルコと呼ばれている。

この写真は酒器である。鳥が図案化されている。 この写真は酒器である。鳥が図案化されている。

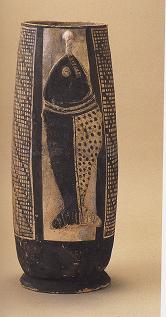

この写真は壺である。魚の文様が描かれている。 この写真は壺である。魚の文様が描かれている。

この写真は儀礼用の人形でリャマを表わしている。アンデス地方にはスペイン来襲までは馬も牛もいなかった。 この写真は儀礼用の人形でリャマを表わしている。アンデス地方にはスペイン来襲までは馬も牛もいなかった。

| 2006年02月09日(木) |

ペルーの旅4・・・天野博物館 |

2006年2月7日(火)

次いで天野博物館を見学した。天野博物館は若くして財をなした天野芳太郎氏が古代アンデスの遺跡を調査して歩き集めたプレインカ時代の彩土器と染織布のコレクションを展示してある博物館である。

写真は天野博物館

天野芳太郎氏が如何なる人物であるかを天野博物館発行の染織図譜に所載の年譜から引用してみると

以下の如き、波瀾万丈の人生を送った人である。

天野芳太郎 年譜

明治31年(1898) 7月2日秋田県南秋田郡脇本に生まれる

大正5年(1916) 3月秋田工業高校機械科卒業

9年(1920) 神奈川鋳物工場を創立、経営者となる

13年(1924) 横浜市太田町に子育饅頭を開店

昭和3年(1928) 4月博多丸で横浜を出帆、香港、シンガポール、

アフリカを経てウルグアイに到着。−時帰国の

後、再び海外へ

4年(1929) 12月パナマ市に天野商会開店

10年(1935) ペルーのインカ遺跡マチュピチュ初登頂

16年(1941) 日米開戦と同時にパナマで逮捕される

17年(1942) 8月ニューヨーク発の強制送還船で横浜上陸、

在米抑留者の帰還運動を推進する−方、日本

各地を講演旅行

26年(1951) 南米への夢断ち難くスウェーデン船で横浜を出

帆するが猛吹雪のため遭難。米国船に救助され

る。一カ月後再渡航、リマ市に居を移す

27年(1952) この頃から古代アンデス文明の研究をすすめる

28年(1953) リマ市北方のチヤンカイ遺跡発掘に着手

32年(1957) 東大助教授・泉靖一(文化人類学)夫妻の訪問

を受ける

33年(1958) 私設の天野博物館発足。5月泉靖一らの協力

で日本で初の「インカ帝国文化展」を開催。

6月第一次東大アンデス地帯学術調査団に同行

34年(1959) ペルー共和国政府から文化功労勲章受賞

39年(1964) 天野博物館開館

57年(1982) 10月日本と中南米の文化交流に尽くした功績で

国際交流基金賞を受賞

10月14日リマ市の自宅で死去

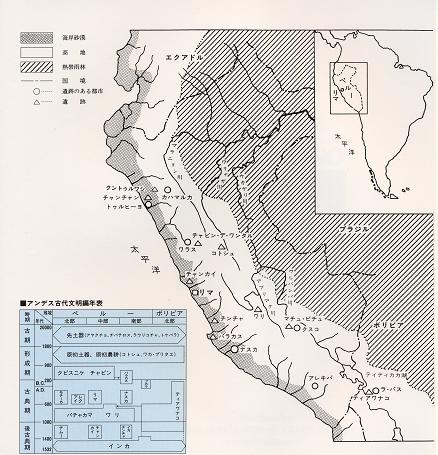

また同じく天野博物館発行の染織図譜に所載の「アンデス古代文明編年表」とペルーの地図を引用すると以下のようになる。

| 2006年02月08日(水) |

ペルーの旅3・・・黄金博物館 |

2006年2月7日(火)

カナダでは雪が降っていたが、リマでは温度が高く今は雨期だという。ここリマでは年間降雨量が50㎜だというから埃っぽい印象の街である。空港で飛行機から下りた途端に汗が吹き出した。到着が二時間も遅れたのでガイドの遠藤さんとしては直ちに予定のスケジュールに従って観光に出かけたいところだが、冬支度の我々は何はともあれ旅装を解いて夏支度に改めたい。

添乗員の山口氏の指示で最初に最高裁判所と向かい合わせにあるシェラトンホテルへ立ち寄り素早く夏衣装に衣替えをした。今回の旅の仲間は26人であり、卒業旅行の男子大学生2名、女子大学生4名、初老の夫婦連れ3組、初老の婦人10名、初老の男子4名という構成である。若い大学生を除き、いずれも旅慣れた体力には自信のある面々と見受けた。

写真はホテルの真向かいにある最高裁判所

衣替えと共に気持ちも観光気分に切り替わり、遠藤さんの案内で最初に訪れたのは黄金博物館である。この黄金博物館はイタリア人の大富豪ムヒカ・ヴイオ氏が金に任せて、主としてインカ時代の財宝を集めて保存展示している博物館であるが、インカ帝国時代の黄金の財宝はその大半が根こそぎスペインに略奪されて残っておらず僅かにプレインカ時代の財宝として残っていたものを収集したのだという。この博物館には刀剣、甲冑、武器なども集められている。

写真上は黄金博物館 写真下は構内の土産物屋の展示物

綿花畠をリマ市内の至るところに保有していたのがムヒカ・ヴイオ氏である。リマ市内では都市開発が進み、綿花畠は殆ど見られなくなり街の容貌は往時とその趣をすっかり変えてしまっているようである。写真は街の佇まい

| 2006年02月07日(火) |

ペルーの旅2・・・南米への日本移民の歴史 |

2時間遅れの出発は挽回できず、予定より2時間遅れのリマ到着となった。リマの空港には山形県出身の日系二世の遠藤氏が出迎えにきていた。

写真はリマの空港ビル

日本人のペルー移民の事情をFukuoka Latinaさんのサイトから借用して調べてみると以下の通りである。

以下は引用

ラテン諸国と日本との交流史

〜日本人移民の歴史〜

ペルーへの日本人移民の歴史

南米西部にあり、日本と同じく太平洋に面しているペルー。この国は、南米の中で最初に日本人移民を受け入れました。1899年に桜丸で790人の労働者が渡って以来、1923年に移民団というシステムが廃止されるまでに、実に1万8258人もの移民がペルーへと向かい(一番多いのが沖縄県の3686人で、次に熊本県の2680人、広島県の1702人、福岡県の1485人などとなっています。また、九州7県からの移民の合計は5367人(29.3%)、沖縄を入れると実に9053人(49.6%)となります)、それ以降も家族呼び寄せなどの形で移民はこのアンデスの国へと渡り続けました。そして、現在8万人の日系人がこの国に住んでいますが、この数字は130万人以上というブラジルを除けば、中南米で最大のものです。

日本人移民は農業、特に砂糖キビ園での労働を目的として移民をしたのですが、ペルーでの農業は厳しいものでした。そのため、移民の大部分は農業をあきらめ、やがて首都リマなどで床屋や商店などの経営を行うようになりました。ことばの問題などがあり、日本人同士で協力してビジネスを行い、少しずつ社会的地盤を固めていったのですが、それが一般のペルー人には、閉鎖的と思えたこともあったようです。

1941年に始まった第2次大戦はペルーの日系人社会に大きな傷を残しました。米国の支援に回ったペルーは、国内に住んでいた日本人や日系人を捕まえては、米国の集中キャンプに送り込んだのです。多くの人がようやく住み慣れたペルーから引き離されてゆきました。戦後ペルーに戻った人もいましたが、日本あるいは米国などでの生活を強いられた人も少なくなかったのです。しかし、スペイン語を母語とする2世や3世が、ペルーを代表する大学に進学してゆくようになり、日系人は次第に社会の重要なポジションを占めてゆきます。

1990年の大統領選は、日系人にとっては非常に難しいものでした。当初はスペイン語圏全体で有名な作家バルガス・リョサが当選するものと見られていましたが、日系候補アルベルト・フジモリが有力な対立候補となってきたのです。人種対立が激しいペルー社会の中で、少数派である日系人の大統領が生まれた場合、日系社会に対しての風当たりが強くなるのではないか、という不安があったのです。しかし、当時のペルーを震撼させていたゲリラの鎮圧にほぼ成功し、経済的にも安定した成長を達成しました。とはいえ、その後噴出した問題を考えると、彼について歴史的な評価を下すには、もうちょっと時間が必要でしょう。 (by Miguel) 引用終わり

遠藤氏は当然のことながら藤森支持者で、藤森元大統領の功績をことあるごとに褒めたたえていた。

| 2006年02月06日(月) |

ペルーの旅1・・・旅程と高山病の心配 |

昨年4月にスロベニア、クロアチアの旅をして以来の久し振りの海外旅行である。今回の旅行は高地のクスコ、チチカカ湖等を訪問するので高山病が心配で伸ばし伸ばしにしていたのだが、体力のあるうちにと思い切って計画したのであった。高山病について色々調べてみると余程の覚悟が必要であった。

先ずはRakuda`s Travelさんのウエブサイトから借用すると高山病とは次のようなものである。

以下引用

「高山病」というのは、低地から高地に上がったときに、低気圧、低酸素に体が順応できずに起こる一連の症状の総称です。具体的には、標高1500m以下の場所から2000m以上の高地に48時間以内の短時間で到達した場合、一日に高度差500m以上上昇した時に発症し、頭痛、倦怠感、耳鳴り、腹部膨満感、睡眠障害などを起こすのが、いわゆる「山酔い」です。そしてこれがさらに重症化すると肺に水がたまる「高地肺水腫」や脳がむくむ「脳浮腫」になり、適切な治療を受けると共に、すぐに低地に下りないと大変危険な状態になり、時には死亡するケースもある。それが「高山病」です。 引用終わり

更に家内が以前、旅仲間とチチカカ湖に旅したツアーでは20名中5名も高山病の症状がでてチチカカ湖訪問を断念したという話しも聞いていた。果して自分の体力で耐えられるのだろうかという不安がつきまとう。

今回の旅行では禁酒覚悟で旅程を通そうと悲壮な決意で旅は始まった。

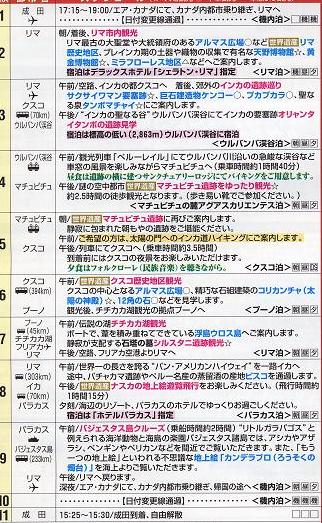

今回の旅程表は以下のようなものである。

今回の旅行社は日通旅行である。この旅行社は現地の土産物屋へ連れていかないので気にいっているし値段もリーズナブルである。しかも日程の組み方に工夫がなされていて、高所に体が順応していくように配慮されている。

しかも目玉であるマチュピチュを二回訪問することになっているのも魅力であった。

畏敬する旅と囲碁の友人と成田で落ち合って、成田6日の17時15分にテイクオフした。約14時間半の飛行の後カナダのトロントへ到着したが、時刻は同日の15時30分である。日付変更線を越えての旅行だから不可思議なことが起こる。

トロント空港で7時間待機して22時30分にはリマへ向けて飛び立つ予定であったが、折からの降雪で飛行機に積もった雪を蒸気で溶かす作業が付加されたために二時間遅れでやっと機上の人となった。いやはや南米への旅は遠い。

写真はトロント空港で撮影した成田で搭乗の飛行機

| 2006年02月05日(日) |

野口英昭氏怪死事件の結末は |

沖縄で怪死した野口英昭氏の謎を巡って様々な憶測が流れている。諸説ある中で世に倦む日々氏の推論が正鵠を得ているような気がする。

|